古くから隣地は「倍払ってでも買え」や「借金してでも買え」と言われるほど、購入するメリットは大きいとされてきました。 隣地を購入すると、具体的にどのようなメリットがあるので…

土地活用の関連情報。

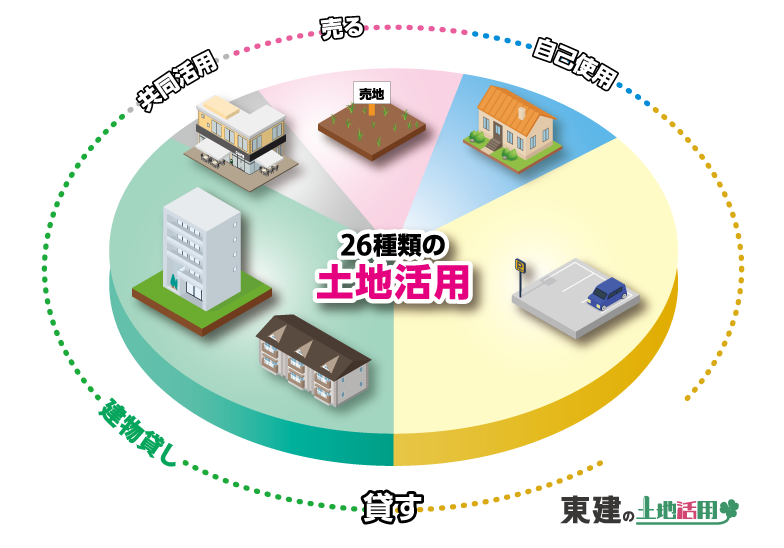

土地活用とは、使われていない土地を有効に活用して利益を得ることを指します。そして、「活用」という言葉には「そのものの真価を発揮してうまく使う」という意味があります。

つまり、土地活用とは、ただ土地を使うのではなく、その土地の立地条件や広さ・形といった特性を最大限に活かす方法であると言えます。

土地活用には、アパート経営などの賃貸住宅経営を始めとする様々な方法があり、それぞれに異なる特徴やメリット・デメリットがあります。

ご所有地の特性やオーナー様のご希望条件に適う土地活用方法を選ぶことが大切です。

東建コーポレーションの土地活用特設コンテンツ、「土地活用の記事一覧」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。

本コンテンツには、土地活用に関する様々な知識情報を解説する記事を、広範囲に多数ご用意しております。土地活用をご検討する際に、参考としていただければ幸いです。

土地活用をご検討されている方の中には、「自分にとって本当に必要な知識は何か」「所有する土地にはどのような活用方法が適しているのか」が分からず、お悩みの方も少なくありません。

そこで、このページでは、土地活用に関する気になる話題を解説しながら、ご興味を持っていただいた話題をさらに詳しく解説する参考記事の「カテゴリ」や「ハッシュタグ」を、併せてご紹介していきます。

土地活用に関する知識を深め、ご所有地に合った土地活用を見つけるお手伝いとして、

「土地活用の記事一覧」をご活用いただけますと幸いです。

まず、土地活用をご検討されている方の多くが不安に感じる点や、疑問に思う点について、解決方法と併せて解説していきます。

土地活用を検討するにあたって、「土地活用に失敗してしまう原因は何か」という点が気になる方は多いと思われます。

土地活用に失敗してしまう最も大きな原因としては、賃貸需要に適さない物件を作ってしまうケースが挙げられます。

他のビジネスと同様に、土地活用も需要と供給により成り立っているためです。

例えば、人通りや交通量が少ない立地でテナント経営を選択してしまう「用途のミスマッチ」や、入居需要が見込めない間取りを選択してアパート経営をしてしまう「入居者ターゲットのミスマッチ」、地域相場を大きく超える賃料を設定してしまう「価格のミスマッチ」等があります。

また、賃貸建物の定期的なメンテナンスや大規模修繕を怠るといった経営上のミスや、計画段階で隣地所有者とトラブルになり計画が頓挫する等、細かな失敗要因もありますが、最大の失敗要因は、先の「需要と供給のミスマッチ」であると言えます。

土地活用に失敗してしまう最大の要因が「需要と供給のミスマッチ」なのであれば、ご所有地で賃貸需要が見込める適切な土地活用法を選択すれば、失敗を防げることになります。

ご所有地で適切な土地活用を行う具体的な方法としては、市場調査を実施することが挙げられます。

市場調査により、地域やご所有地周辺の賃貸需要を詳しく分析、確認することで、ご所有地に適した土地活用方法を絞り込むことができます。

市場調査で確認する内容には、地域全体のデータであるマクロ情報と、ご所有地周辺をピンポイントで調査するミクロ情報があります。

横にスクロールしてご覧下さい

| 調査項目 | 調査内容 | |

|---|---|---|

| マクロ情報 | 人口・世帯数の動向 | 地域における賃貸需要の大きさや将来性などの推測に役立つ人口・世帯数を確認します。 |

| 人口構成(年齢・性別等) | 賃貸需要のターゲット層を掴む参考データとして、人口構成(年齢・性別等)を確認します。 | |

| 新設住宅着工戸数 | その地域で新築された貸家と持家の戸数を確認して、賃貸住宅の供給量や割合等を確認します。 | |

| 所得水準 | 賃料設定を検討する際や、商業系の土地活用を検討する際の参考データを収集します。 | |

| ミクロ情報 | 周辺の生活利便施設 | 賃貸住宅の生活利便性や、テナントの競合物件分布等を確認します。 |

| 交通アクセス | 最寄り駅までの距離や、駅の規模・機能、自動車移動の交通利便性などを確認します。 | |

| 周辺の競合物件 | 検討する土地活用の競合物件情報を調査し、経営実績を参考情報として利用します。 | |

| ニーズボリューム | 賃貸物件探しの問い合わせ実績情報を参考に、ニーズの濃淡を地図上などで可視化します。 | |

上記のような調査を個人で行うことは難しいため、市場調査は土地活用の専門会社に依頼することをおすすめします。

土地活用の市場調査についてさらに詳しく知りたい方は、下記のハッシュタグより参考記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#市場調査|土地活用の記事一覧

なお、賃貸需要が薄い田舎の土地を活用したいという方は、下記カテゴリに掲載された記事がお役に立てるかと思います。

参考となる記事のカテゴリ:田舎の土地活用|土地活用の記事一覧

土地活用を行うことで、どのくらいの収益が得られるのかについても、気になる方が多いと思われます。

土地活用の収益性は、貸店舗経営やテナント経営といった「商業系の土地活用」、次いで賃貸住宅を建てて貸す「住居系の土地活用」、そして、駐車場経営などの「土地を貸す土地活用」の順番で収益性が高い傾向があります。

また、「建物貸し」をする土地活用の方が、「土地貸し」よりも収益性が高い傾向もあります。

土地活用の収益性は、土地の所在地や立地条件、広さ等によっても異なるため、一概に具体的な数字で示すことは難しいですが、例えば、アパート経営の利回りを7%と仮定すると、1億円のアパート1棟で年間700万円の収益となります。

土地活用の種類に応じた詳しい収益性を知りたいという方は、下記のハッシュタグに掲載する記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#収入|土地活用の記事一覧

土地活用を検討するにあたって、初期費用はどれくらい必要かが気になるという方も少なくないと思います。

土地活用を始めるために必要な初期費用には、「建築費」のほか、「諸経費(設計料、印紙代、水道負担金、損害保険料等)」、「不動産取得税」などが挙げられます。

このうち、最も金額が大きいのは「建築費」であり、相場を示すと下表のようになります。

| 材 料 | 建築費の相場(坪単価) |

|---|---|

| 木造 | 坪70万〜110万円 |

| 軽量鉄骨造 | 坪80万〜120万円 |

| 重量鉄骨造 | 坪90万〜130万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 坪100万〜140万円 |

「諸経費」については、一般的に建築費の10~15%程度が目安と言われています。ただし、既存建物の解体を伴う等、個々のケースによって大きく変動する可能性があります。

「不動産取得税」とは、土地や建物を取得した際に課せられる税金で、不動産の固定資産税課税標準額に税率を乗じて算出されます。

本則の税率は4%ですが、2027年3月31日までは、「住宅以外の建物」を除いた土地建物には軽減税率の3%が適用されます。

また、一定の条件を満たす住宅(賃貸住宅含む)であれば、一戸あたり1,200万円の控除が適用されます。

土地活用の種類に応じた初期費用や、初期費用を抑える方法に関する知識については、下記のハッシュタグから関連する記事をご確認いただけます。

参考となる記事のハッシュタグ:#初期費用|土地活用の記事一覧

また、土地活用の初期費用は、賃貸建物の建築規模によっても異なります。

土地の広さ別の建築規模については、下記カテゴリから、参考となる記事をご確認いただけます。

参考となる記事のカテゴリ:土地の広さ別土地活用|土地活用の記事一覧

さらに、土地の広さだけでなく、土地に指定された容積率によっても、建築できる建物の規模に違いが生じます。

容積率とは、土地面積に対する建物の延べ床面積を指し、容積率によって何階建てまでの建物を建築可能かが異なります。

容積率についてさらに詳しく知りたい方は、下記のハッシュタグから関連する記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#容積率|土地活用の記事一覧

土地活用の中には、初期費用がかからない方法もあります。

お金がかからない土地活用をご検討の方は、下記のハッシュタグに掲載する記事をご参考にしてください。

参考となる記事のハッシュタグ:#お金のかからない土地活用|土地活用の記事一覧

ご所有地に老朽化した建物が建っていたり、傾斜地であったりといった問題を抱えているため、土地活用ができるか不安を感じている方もいらっしゃると思います。

このような場合、「土地活用を始めるのは、土地が抱える問題を解決したあと」とお考えの方が少なくありません。

しかし、実際には、土地活用をすることで土地が抱える問題を解決できる可能性があるため、これを目的に土地活用を始める方もいらっしゃいます。

狭い土地や、余っているデッドスペースであっても、有効に活用するアイデアもあります。

下記の記事カテゴリにて、土地の条件別の土地活用方法について解説する記事が掲載されておりますので、ご興味のある方は、ご覧になってください。

参考となる記事のカテゴリ:土地条件別の土地活用|土地活用の記事一覧

相続税や固定資産税といった税金の節税対策のために土地活用を始められる方は、たくさんいらっしゃいます。

特に、土地活用による相続税対策は効果が大きいため、土地所有者様にとってはセオリーのようになっています。

土地活用の方法に応じて、節税効果が見込める税金の種類は異なるため、節税したい税金の種類に対応した土地活用方法を選択することがポイントです。

以下に、税金の種類に応じた節税効果の高い土地活用の方法をご紹介します。

相続税対策に有効な土地活用方法は、「建物を建てて貸す土地活用」となります。

その理由は、賃貸建物の「建築費」と「相続税評価額」の差額にあります。

具体的には、建築費を100%とすると、完成した賃貸建物の相続税評価額は40%程度になります。

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額であり、建築費の60~70%程度になることが多いです。

また、建物が賃貸用の場合は、入居者様に付される「借家権」という権利の分、さらに相続税評価額が軽減され、最終的には建築費の40%程度になるのです。

例えば、建築費1億円でアパートを建てた場合、相続税評価額4,000万円との差額である6,000万を、相続財産から減額できることになります。

そのため、非常に大きな相続税の節税効果が得られるという仕組みです。

また、賃貸建物を建築した土地についても、更地よりも相続税評価額が低い「貸家建付地」になる等の、相続税の軽減措置を受けることができます。

詳しく知りたい方は、下記カテゴリに掲載する記事をご参考になさってください。

参考となる記事のカテゴリ:相続税|土地活用の記事一覧

固定資産税の節税対策に有効な土地活用方法は、「賃貸住宅経営」です。

ポイントは、賃貸するのが「住宅」であることです。

住宅は国民生活の基盤となる建物であるため、住宅が建っている土地なら、固定資産税が軽減される「住宅用地の特例」を受けることができるためです。

住宅用地の特例では、土地を「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分し、下表のような固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。

| 区 分 | 節税効果が及ぶ範囲 | 軽減措置 | |

|---|---|---|---|

| 固定資産税 | 都市計画税 | ||

| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき 200㎡まで |

1/6 | 1/3 |

| 一般住宅用地 | 住宅1戸につき 200㎡超~床面積の10倍以下まで |

1/3 | 2/3 |

住宅用地の特例は、賃貸住宅にも適用されます。

アパートなどの集合住宅は戸数が多いことから、節税効果が及ぶ範囲が広くなり、土地全体が小規模住宅用地に該当することがほとんどです。

一方、貸店舗や貸事務所など、住宅以外の賃貸建物は特例の対象にはなりません。

そのため、土地活用で固定資産税対策を行う場合、賃貸住宅経営が適しています。

固定資産税に関する詳しい情報は、下記カテゴリに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のカテゴリ:固定資産税|土地活用の記事一覧

所得税への対策に適した土地活用方法も、「建物を建てて貸す土地活用」です。

大きな理由としては、「減価償却費」の存在があります。

減価償却費とは、建物が古くなることで減少する価値を必要経費として計上するものです。

建物には、建築構造ごとに「法定耐用年数」が定められています。

法定耐用年数とは、建物の価値がどれくらいの期間で減少していくかを法律で定めた年数です。

そのため、建物の取得費を法定耐用年数で案分した金額が、概ね、毎年の減価償却費となります。

より正確には、建物取得費に「償却率」を乗じて、毎年計上できる必要経費を算出します。

建築構造別の法定耐用年数と償却率は、下表の通りです。

| 建物構造 | 法定耐用年数 (事業用) |

償却率 (定額法) |

|

|---|---|---|---|

| 木造 | 22年 | 0.046 | |

| 木骨モルタル造 | 20年 | 0.050 | |

| 鉄骨造 | 骨格材の肉厚3mm以下 | 19年 | 0.053 |

| 骨格材の肉厚3mm超~4mm以下 | 27年 | 0.037 | |

| 骨格材の肉厚4mm超 | 34年 | 0.030 | |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 | 0.022 | |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 47年 | 0.022 | |

| レンガ造、石造、ブロック造 | 38年 | 0.027 | |

※法定耐用年数は「事業用」と「非事業用」で異なり、償却率には「定額法」と「定率法」の2種類がありますが、賃貸建物は基本的に「事業用」で「定額法」の数値を用います。

例えば、1億円の木造アパートを建てた場合、減価償却費は上表に当てはめると年間約460万円(=10,000万円×0.046)となり、毎年460万円の不動産所得を減価償却費で相殺できることになります。

このように、建物を建てて貸す土地活用であれば、減価償却費による大きな所得税の節税効果を得ることができることが分かります。

所得税の節税対策には、他にも、青色申告の活用や法人化など、様々な手法がありますので、詳しくは、下記カテゴリに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のカテゴリ:所得関連の税や負担|土地活用の記事一覧

土地活用に関連する税金には、他にも様々な種類があります。

例えば、土地建物を取得した際にかかる「不動産取得税」や、相続対策のために生前贈与を行う際に課される「贈与税」などです。

これらの税金への対策方法を詳しく知りたい方は、下記カテゴリに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のカテゴリ:その他の税金|土地活用の記事一覧

ここまで、土地活用に失敗してしまう原因や初期費用、収益性、土地が抱える問題を、土地活用で解決できる可能性についてご紹介しました。

また、各種の税金に対して有効な節税対策ができる土地活用には、一定の傾向があることについても解説しました。

これらを踏まえ、土地所有者様の目的を達成する、あるいはお悩みを解決できる土地活用とは、どのような方法でしょうか?

ここでは、26種類の土地活用方法について、メリット・デメリットなどの特徴を踏まえて解説します。

また、それぞれの土地活用を詳しく解説する記事の掲載場所をご紹介していきます。

アパート経営は、アパートを建てて入居者様に貸し出し、家賃収入を得る土地活用です。入居者様はすぐには入れ替わらないため、毎月安定した家賃収入が得られるため、長期安定経営が見込めます。

ランニングコストとしては、管理委託費や修繕費、共用部の電気代、税金(固定資産税・都市計画税)などがかかります。

空室リスクや家賃滞納リスク、金利変動リスクなどを回避するため、市場調査により賃貸需要を確認した上で、適正な間取りを選択し、適正な家賃を設定することが成功のカギとなります。

アパート経営は、広い範囲で賃貸需要が見込め、収益性と節税効果の両方を期待することができ、金融機関からの融資を活用しやすい点が特徴の土地活用と言えます。

| アパート経営の メリット |

|

|---|---|

| アパート経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | △ | ◎ | ◎ | 〇 |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | ◎ | × | 〇 | △ |

| 都市部 | 20坪~(約65㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 70坪~(約230㎡~) |

アパート経営について詳しくは、下記カテゴリに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のカテゴリ:アパート経営|土地活用の記事一覧

賃貸マンション経営とは、賃貸マンションを建築して入居者様に賃貸し、家賃収入を得る土地活用方法です。

基本的な仕組みはアパート経営と同じですが、建物の規模や構造に違いがあります。

一般的に、木造や軽量鉄骨造の賃貸住宅(2階建て以下)が「アパート」、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造の賃貸住宅(3回建て以上)が「賃貸マンション」と呼ばれています。

建物の規模が大きいため、収益性と節税効果はアパート経営以上ですが、その反面、中高層の建物が建築可能な駅周辺等に立地が限定されます。

主な入居者ターゲットは単身者様となるため、一部屋あたりの面積を抑えて戸数を確保しやすいのが特徴です。

| 賃貸マンション経営の メリット |

|

|---|---|

| 賃貸マンション経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | 〇 | × | 〇 | × |

| 都市部 | 25坪~(約80㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 150坪~(約500㎡~) |

賃貸マンション経営について、詳しく知りたい方は、下記カテゴリに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のカテゴリ:賃貸マンション経営|土地活用の記事一覧

戸建て賃貸経営とは、一戸建て住宅を入居者様に賃貸して、家賃収入を得る土地活用方法のことです。

一戸建て住宅が建てられる面積があれば良いため、狭い土地でも活用が可能です。

また、玄関や庭などを入居者様が掃除してくれるため自主管理がしやすく、将来は収益物件としてだけでなく、マイホーム用としても売却が可能なため、出口戦略が組みやすい点もメリットと言えます。

ただし、賃貸戸数が1戸であるため、空室が生じると即座に家賃収入がゼロになり、空室リスクの影響を受けやすいです。

また、賃貸戸数1戸のために基礎や屋根、外壁等を施工するためコストパフォーマンスに劣り、収益性が低い点はデメリットとなります。

戸建て賃貸経営では、主にファミリー世帯が入居のターゲットとなり、入居期間は比較的に長いと言えます。

| 戸建て賃貸経営の メリット |

|

|---|---|

| 戸建て賃貸経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| × | ◎ | × | △ | △ |

| 都市部 | 15坪~(約50㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 40坪~(約130㎡~) |

戸建て賃貸経営について、さらに詳しく知りたい方は、下記カテゴリに掲載の記事をご確認ください。

参考となる記事のカテゴリ:戸建て賃貸経営|土地活用の記事一覧

賃貸併用住宅経営とは、自宅と賃貸住宅をひとつの建物に併設し、賃貸部分から得られる家賃収入で自宅部分を含めたローンの返済を行うことができる土地活用です。

経済的にマイホームを新築する手法として、特に都市部で人気が高く、賃貸マンションの最上階に自宅部分を設ける設計プランを選択する方が多い傾向にあります。

また、他の土地活用方法と異なり、自宅の建て替えを通じて土地活用できる点も大きな特徴です。

賃貸併用住宅の自宅部分は住宅ローン減税の対象となる他、自宅部分が建物の50%以上を占める場合、建物全体の建築費を住宅ローンで調達することもできます。

一方、一般的なマイホーム用の一戸建て住宅に比べて建築費が高額になり、入居者様と同じ建物に住むため、ある程度の配慮が必要となる注意点もあります。

| 賃貸併用住宅経営の メリット |

|

|---|---|

| 賃貸併用住宅経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | ◎ | × | △ | × |

| 都市部 | 賃貸住宅のタイプ(アパート・マンション等)により異なる |

|---|---|

| 郊外 | 賃貸住宅のタイプ(アパート・マンション等)により異なる |

賃貸併用住宅に関する詳しい情報は、下記カテゴリに掲載の記事をご参考にしてください。

参考となる記事のカテゴリ:賃貸併用住宅経営|土地活用の記事一覧

ガレージハウス経営とは、ガレージ(車庫)と居住スペースが一体となった賃貸住宅を入居者様に賃貸して家賃収入を得る土地活用です。

自動車やバイク愛好家の方などを入居のターゲットとするのが特徴です。

ガレージハウス経営は、競合物件が少なく、他の賃貸住宅との差別化を図ることができます。

また、住宅と駐車場が一体となっていることから、建物敷地と駐車場スペースを別々に配置しにくい細長い土地を有効活用する方法にも適しています。

一方、一般的な賃貸住宅よりも高めの賃料設定が可能な反面、戸当たりの建築費も割高になることから、収益性はそれほど高くはありません。

高速道路のインターチェンジに近いなど、交通利便性の高い立地に適性があります。

| ガレージハウス 経営のメリット |

|

|---|---|

| ガレージハウス 経営のデメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | △ | 〇 | 〇 | ◎ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| △ | 〇 | × | 〇 | × |

| 都市部 | 20坪~(約65㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 40坪~(約130㎡~) |

ガレージハウス経営の詳細については、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#ガレージハウス経営|土地活用の記事一覧

貸店舗経営とは、店舗を建築して事業者に賃貸することで、賃料収入を得る土地活用です。

貸店舗経営は、高い収益性と利回りが期待できる土地活用方法と言えます。

入居する事業者によって内装や設備が異なるため、スケルトン貸し(内装なし)で賃貸するのが一般的であり、内装工事や設備費、原状回復工事の費用(投資)を抑えることができるためです。

また、貸店舗は賃料相場自体も高い傾向があります。

事業者には、小売店や飲食店、サービス業などの業種がありますが、最も賃料単価が高い傾向があるのは小売店です。

ただし、適した土地は、駅前や幹線道路沿いなど、人通りや交通量が多く視認性が高い好立地に限定されます。

このような好立地であれば、中高層の貸店舗(テナントビル)を経営する方法もありますが、貸店舗は1階以外の賃貸需要が大きく下がる特徴があるため、賃貸マンションの1階を貸店舗とする方が安定経営をしやすいでしょう。

| 貸店舗経営の メリット |

|

|---|---|

| 貸店舗経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| ◎ | 〇 | △ | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | × | △ | 〇 | × |

| 都市部 | 20坪~(約65㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 100坪~(約330㎡~) |

貸店舗経営について詳しく知りたいという方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#貸店舗経営|土地活用の記事一覧

参考となる記事のハッシュタグ:#テナント経営|土地活用の記事一覧

貸事務所経営とは、事業者に事務所を貸し出し、賃料収入を得る土地活用です。

貸店舗経営と同様に、商業系の土地活用ですが、貸店舗経営よりも収益性が低い反面、1階以外でも賃貸需要が見込めるのが特徴です。

なお、近年ではひとつの事業者に事務所を貸すよりも、複数の事業者や個人に仕事場を提供する、シェアオフィスやコワーキングスペースの人気が高まっています。

| 貸事務所経営の メリット |

|

|---|---|

| 貸事務所経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 (◎) |

△ (×) |

△ (◎) |

× (×) |

× (×) |

※()内はオフィスビル経営。オフィスビル経営とは、ビルの中に設けた複数のオフィススペースをそれぞれ事業者に賃貸する、大規模な貸事務所経営のこと。

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | × | △ | △ | × |

| 都市部 | 30坪~(約100㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 100坪~(約330㎡~) |

貸事務所経営にご興味をお持ちの方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#貸事務所経営|土地活用の記事一覧

駐車場経営とは、所有している土地を駐車場として貸し出し、駐車料金を収入として得る土地活用方法です。

駐車場経営は、駐車スペースを月単位で貸す月極駐車場経営と、時間単位で貸すコインパーキング経営の2種類に大別され、どちらが適しているかは立地条件により異なります。

初期費用がかからず、借地借家法の制約を受けることがないため転用が容易な点が強みですが、収益性と節税効果については、共に期待できません。

| 駐車場経営の メリット |

|

|---|---|

| 駐車場経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | ◎ | △ | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| △ | ◎ | △ | △ | △ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | △ | △ | △ | × |

| 都市部 | 5坪~(約17㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 5坪~(約17㎡~) |

駐車場経営について詳しく知りたい方は、下記カテゴリに掲載する記事をご確認ください。

参考となる記事のカテゴリ:駐車場経営|土地活用の記事一覧

トランクルーム経営とは、個人や企業向けに、季節の家財道具や書類などを保管するための収納スペースを貸し出して、利用料を得る土地活用のことです。

トランクルーム経営には、建物の一室やフロアを区切って個室型の収納スペースとして貸し出す「屋内型」と、コンテナなどを設置して収納スペースとして貸し出す「屋外型」の2種類があります。

比較的に初期費用がかからず、狭い土地や変形地でも活用できる点が強みですが、節税効果はほとんど見込めません。

| トランクルーム経営の メリット |

|

|---|---|

| トランクルーム経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | 〇 | × | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| △ | △ | △ | 〇 | × |

| 都市部 | 15坪~(約50㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 30坪~(約100㎡~) |

トランクルーム経営にご興味がある方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#トランクルーム経営|土地活用の記事一覧

貸倉庫経営とは、「倉庫業を営む倉庫」を建てて企業等に貸すことで、利用料を得る土地活用方法です。

「倉庫業を営む倉庫」とは、「他人の物品を預かって保管することで利益を得る倉庫」のことで、トランクルームとは法的にも異なる建物です。

倉庫業を営む倉庫は、準住居地域と近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域という6つの用途地域でしか建築が許可されません。

比較的に高い利回りが期待できる反面、賃貸戸数が1戸のため、空室リスクは高いと言えます。

倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づく登録要件(規模、構造、設備、管理体制など)を満たす必要があります。

| 貸倉庫経営の メリット |

|

|---|---|

| 貸倉庫経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | 〇 | △ | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| × | × | ◎ | 〇 | 〇 |

| 都市部 | ― |

|---|---|

| 郊外 | 100坪~(約330㎡~) |

貸倉庫経営に関する詳しい情報については、下記のハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#貸倉庫経営|土地活用の記事一覧

シェアハウス経営とは、賃貸物件1戸を複数の入居者様に貸し出して、各々の入居者様から家賃を得る土地活用です。

一般的な賃貸住宅と異なり、リビングやキッチン、浴室、トイレなどを入居者様同士で共用していただき、居室のみを入居者様の専有部分とするのが特徴です。

投資効率が良く利回りが高い等のメリットがある反面、管理費や維持費が高く、入居者様同士のトラブルが生じやすい等のデメリットもあります。

| シェアハウス経営の メリット |

|

|---|---|

| シェアハウス経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| △ | ◎ | × | △ | × |

| 都市部 | 15坪~(約50㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 30坪~(約100㎡~) |

シェアハウス経営の特徴や注意点等について詳しく知りたい方は、下記のハッシュタグに掲載する記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#シェアハウス経営|土地活用の記事一覧

民泊経営とは、戸建て住宅やアパートの各戸を宿泊場所として提供することで、旅行者などから宿泊料を得る土地活用です。

近年では、インバウンド需要の拡大を背景に需要が増大しており、空き家の有効活用方法としても注目されています。

以前は、ホストファミリーによる民宿のような経営方法が主流でしたが、現在では、民泊の運営会社に運営を委託できるようになっています。

比較的に高い収益性が期待できますが、限られた地域で行う特区民泊以外は、年間180日までという営業日数制限がある点に注意が必要です。

| 民泊経営の メリット |

|

|---|---|

| 民泊経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| ◎ | 〇 | 〇 | × | △ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 |

| 都市部 | 15坪~(約50㎡~) ※宿泊者1人当たりの居室面積33㎡以上 |

|---|---|

| 郊外 | 30坪~(約100㎡~) ※宿泊者1人当たりの居室面積33㎡以上 |

民泊経営について、さらに詳しく知りたいという方は、下記のハッシュタグに掲載する記事をご参考になさってください。

参考となる記事のハッシュタグ:#民泊経営|土地活用の記事一覧

サ高住経営とは、高齢者が安心して居住できる一定の条件を満たした賃貸住宅を経営し、家賃収入を得る土地活用です。

サ高住とは、安否確認と生活相談のサービス提供が義務付けられた、バリアフリー構造の住宅のことで、食事や介護、医療などのサービスを付加するケースもあります。

高齢化社会において高いニーズが見込め、税制上の優遇措置や補助金制度がある点が魅力ですが、経営状況によっては運営を委託する事業者の撤退リスクがあります。

| サ高住経営の メリット |

|

|---|---|

| サ高住経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | × | ◎ | ◎ | 〇 |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 |

| 都市部 | 200坪~(約660㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 300坪~(約990㎡~) |

サ高住経営について詳しい情報を知りたい方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#サ高住経営|土地活用の記事一覧

高齢者向け施設経営とは、高齢者向け施設の運営事業者に土地を貸して地代を得る(土地貸し)、もしくは建物を建てて貸すことで賃料収入を得る(建物貸し)土地活用です。

高齢者向け施設には、老人ホームやグループホーム、デイケアセンターなどの種類があり、それぞれ提供するサービスが異なります。

収益性はそれほど高くはありませんが、高齢化社会において堅調なニーズが見込め、社会貢献度の高い事業です。借主の企業が見つかれば、長期案系経営が見込めます。

| 高齢者向け施設経営の メリット |

|

|---|---|

| 高齢者向け施設経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | ◎ | △ | ◎(※) | × |

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | × | ◎ | ◎(※) | 〇 |

※通所施設やショートステイの施設を除く

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 |

| 都市部 | 100~200坪(約330~660㎡) ※業態により異なる |

|---|---|

| 郊外 | 100~300坪(約330~990㎡) ※業態により異なる |

高齢者向け施設経営の詳しい情報は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#高齢者向け施設経営|土地活用の記事一覧

土地活用で行うコンビニ経営とは、ご所有地にコンビニエンスストアを誘致し、賃料収入を得る事業のことです。

具体的には、事業用定期借地権で土地を貸す方法(土地貸し)と、コンビニ運営会社から建設協力金を受けて、オーナー様が建物を建てて貸す方法(建物貸し)の2種類があります。

企業に不動産を貸す土地活用の中でも、高い収益性が期待できる反面、競合による影響が大きく、早期撤退のリスクがある点に注意が必要です。

| コンビニ経営の メリット |

|

|---|---|

| コンビニ経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | ◎ | △ | × | × |

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| ◎ | 〇 | △ | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | △ | △ | ◎ | ×(※) |

※田舎でもロードサイドであれば〇。

| 都市部 | 80坪~(約260㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 300坪~(約990㎡~) |

コンビニ経営に関するより詳しい情報は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#コンビニ経営|土地活用の記事一覧

土地活用で行うホテル経営とは、ホテルの運営会社に土地を貸して地代を得る(土地貸し)、もしくは建物を建てて貸すことで賃料収入を得る(建物貸し)事業です。

個人が土地活用でホテル経営を行う場合、都市部やロードサイドでビジネスホテル経営を行うのが主流と言えます。

田舎の観光地付近では観光ホテルの需要がありますが、個人で行うには規模が広大すぎて現実的ではありません。

| ホテル経営の メリット |

|

|---|---|

| ホテル経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | ◎ | △ | × | × |

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| ◎ | × | ◎ | × | △ |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | × | × | △ | × |

| 都市部 | 60坪~(約200㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 300坪~(約990㎡~) |

ホテル経営について詳しく知りたい方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参考になさってください。

参考となる記事のハッシュタグ:#ホテル経営|土地活用の記事一覧

土地活用における保育園経営とは、保育園の運営会社に土地を貸す(土地貸し)、もしくはオーナー様が建てた建物を貸す(建物貸し)ことで収益を得る事業です。

土地貸しの場合は事業用定期借地権、建物貸しの場合は保育園の運営事業者から建設協力金を受けて行うのが一般的です。

国や自治体の基準を満たす「認可保育園」であれば補助金を受けることができ、固定資産税が免除される可能性もあります。

| 保育園経営の メリット |

|

|---|---|

| 保育園経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | ◎ | △ | ◎ | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| △ | 〇 | × | × | △ |

| 都市部 | 30坪~(約100㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 150坪~(約500㎡~) |

保育園経営にご興味をお持ちの方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#保育園経営|土地活用の記事一覧

土地活用で行う医療施設経営とは、新規開業を希望する医師に土地を貸す(土地貸し)、あるいは土地所有者様が建築した建物を貸し出して(建物貸し)、収益を得る事業です。

病院や診療所などの医療施設はすべての用途地域で建築可能であり、自治体の認可を受ければ、市街化調整区域でも実現が可能です。

ただし、病院や診療所の建物は特殊なため転用が難しく、堅牢な構造であることが多いため、解体費が高額になる点に注意が必要となります。

| 医療施設経営の メリット |

|

|---|---|

| 医療施設経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | ◎ | △ | × | × |

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | × | ◎ | × | 〇 |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ |

| 都市部 | 30坪~(約100㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 75坪~(約250㎡~) |

医療施設経営について詳しく知りたい方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#医療施設経営|土地活用の記事一覧

コインランドリー経営とは、洗濯機や乾燥機などの設備機器を設置した店舗を運営し、地域の利用客から使用料を得る土地活用の一形態で、事業者に経営を委託するか、自営で行います。

比較的小さい土地でも始めることができ、経営が軌道に乗れば一定の収益性が見込める事業ですが、固定のリピート客を確保して事業が軌道に乗るまでに時間を必要とします。

また、設備機器の導入に高額な初期費用がかかり、定期的なメンテナンス費用もかかる点や、周囲に競合店ができると、利用客が流れてしまうリスクがある点に注意が必要です。

| コインランドリー経営の メリット |

|

|---|---|

| コインランドリー経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | △ | △ | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | △ | △ | ◎ | △ |

| 都市部 | 10坪~(約33㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 100坪~(約330㎡~) |

コインランドリー経営について詳しくは、下記ハッシュタグに掲載する記事をご確認ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#コインランドリー経営|土地活用の記事一覧

ゴルフ練習場経営とは、所有する土地にゴルフ練習場を建て、利用者様に打席や設備を提供することで収益を得る土地活用です。

運営事業者に貸し出すか、自営で行います。

ゴルフ練習場には、一般的に打ちっぱなしと呼ばれる「屋外ゴルフ練習場」と、都市部に見られるシミュレーションゴルフを使った「インドア(屋内)ゴルフ練習場」の2種類があります。

屋外ゴルフ練習場であれば、駅から離れた立地や田舎の広大な土地でも活用可能ですが、インドア(屋内)ゴルフ練習場の場合は、駅に近い等の好立地が求められます。

| ゴルフ練習場経営の メリット |

|

|---|---|

| ゴルフ練習場経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | △ | △ | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| × | × | × | △ | 〇 |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | × | × | 〇 | × |

| 都市部 | 屋外:― インドア:30坪~(約100㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | 屋外:3,000坪~(約10,000㎡~) インドア:30坪~(約100㎡~) |

ゴルフ練習場経営にご興味がある方は、下記ハッシュタグに掲載する記事を参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#ゴルフ練習場経営|土地活用の記事一覧

太陽光発電とは、ご所有地に太陽光パネルを設置し、発電した電力を電力会社に売却することで収入を得る土地活用方法です。

太陽光パネルで発電した電力は、国の定めた「FIT制度(固定価格買取制度)」により、10~20年にわたって売電価格が固定されるため、長期に安定した収入を得ることができます。

ただし、現在はFIT制度が始まった当初より電力の買取価格が減額されているため、収益性は低くなっています。

なお、発電量50kW以上の規模を対象として、売電金額にプレミアム(補助金)を上乗せする「FIP制度」が、2022年4月から導入されました。

遊休地や建物の屋上部分、さらに農地の活用も可能な土地活用方法です。

| 太陽光発電の メリット |

|

|---|---|

| 太陽光発電の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | 〇 | × | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| × | △ | △ | × | ◎ |

| 都市部 | ― ※建物の屋上部分なら可能 |

|---|---|

| 郊外 | 9坪~(約30㎡~) |

太陽光発電についての詳しい情報は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#太陽光発電|土地活用の記事一覧

貸し農園経営とは、利用客に農地を有料で貸し出す土地活用です。

農地を農地のまま活用できる方法であり、近年では健康志向の高まりや食育への関心から、ニーズが高まっています。

貸し農園経営には、土地所有者様が自営で行う「体験農園」や、区画を分けた農業スペースを複数人に貸し出す「市民農園」、農地を丸ごと貸す「一括貸し」などの方法があります。

また、農地の上に太陽光パネルを設置する「ソーラーシェアリング」という手法を用いて、農業をしながら太陽光発電を行う方法もあります。

| 貸し農園経営の メリット |

|

|---|---|

| 貸し農園経営の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| × | ◎ | × | × | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| × | △ | × | × | ◎ |

| 都市部 | ― |

|---|---|

| 郊外 | 1区画当たり3~9坪(約10~30㎡) |

貸し農園経営を含む農地の活用方法については、下記のハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#農地|土地活用の記事一覧

土地信託は、信託銀行などに土地の運用を任せ、運用利益を得る土地活用です。

土地所有者様は土地を貸すだけであるため、初期費用はかかりませんが、運用利益から信託銀行等に支払う信託報酬が差し引かれるため、収益性は下がります。

立地条件は、信託銀行等にとって収益が見込める都市部や駅近、中心市街地などの好立地に限定されます。

なお、信託期間(一般的に10~30年)が終わると、建物付きで土地が所有者様の手元に戻るのが通常ですが、これは建物の状態等により、メリットにもデメリットにもなります。

| 土地信託の メリット |

|

|---|---|

| 土地信託の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | ◎ | △ | ※ | × |

※信託銀行等が賃貸住宅を建てた場合は◎、それ以外は×。

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | × | △ | × |

| 都市部 | 信託銀行等の判断により異なる |

|---|---|

| 郊外 | ― |

土地信託についての詳細が気になる方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#土地信託|土地活用の記事一覧

等価交換とは、土地所有者様が土地の一部をデベロッパーに提供し、その土地と等価になる割合で、建物の一部を取得する土地活用方式です。

現金(借入金)ではなく土地を拠出することになるため、初期費用を抑えることができる反面、土地の一部を失うことになります。

また、土地1筆と建物1棟の権利(所有権)を土地所有者様とデベロッパーで分けることになるため、権利関係が複雑になります。

| 等価交換の メリット |

|

|---|---|

| 等価交換の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| 〇 | ◎ | 〇 | ※ | △ |

※デベロッパーが賃貸住宅を建てた場合は◎。それ以外は△(土地が減るため)。

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | 〇 | × | △ | × |

| 都市部 | 100坪~(330㎡~) |

|---|---|

| 郊外 | ― |

等価交換に関する詳細な情報を知りたい方は、下記ハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#等価交換|土地活用の記事一覧

土地を貸す方法には、大きく「借地」と「暫定利用」の2種類があります。

借地とは、第三者に土地を貸すことで賃料(地代)を得て、借主(借地人)は建物を建てて所有する形態を言います。

借地の場合、借主に「借地権」という土地を借りる権利が生じるため、土地所有者様(貸主)の都合で一方的に契約を解除することができない点が特徴です。

借地権には、借主の都合で契約期間の更新が可能な「普通借地権」と、契約更新がない3種類の定期借地権として、「一般定期借地権」、「事業用定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」があります。

一方、暫定利用とは、第三者に土地を貸して賃料(地代)を得ますが、借主は建物を建てない形態を言います。

暫定利用では借主に借地権が生じないため、土地所有者様(貸主)の都合で契約を解除することが可能で、具体的には、資材置き場やスペースシェアリング等が暫定利用に該当します。

| 土地を貸す メリット |

|

|---|---|

| 土地を貸す デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| △ | ◎ | △ | ※ | × |

※借主が住宅を建てた場合は◎、それ以外は×。

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| ◎ | △ | △ | ◎ | × |

| 都市部 | 方法により狭小地でも可 |

|---|---|

| 郊外 | 方法により狭小地でも可 |

土地の賃貸にご関心のある方は、下記のハッシュタグに掲載する記事をご覧ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#借地|土地活用の記事一覧

参考となる記事のハッシュタグ:#暫定利用|土地活用の記事一覧

土地売却とは、ご所有地を売って現金に換えることを言います。

土地の維持管理や固定資産税の負担を解消し、まとまった現金を得ることができる反面、土地という資産を失うことになり、土地活用も行えなくなります。

個人が土地を売却した際の売却益(譲渡所得)には譲渡税(所得税・住民税)が課税されますが、土地を保有していた期間の長短により、税率に約2倍の差が生じる点に注意が必要です。

具体的には、土地を売却した年の1月1日時点で、土地の保有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得(税率20.315%)」、5年以下であれば「短期譲渡所得(税率39.63%)」となります。

また、不動産会社へ支払う仲介手数料や登記などの費用もかかるため、土地を現金に換えると、基本的に資産は目減りします。

| 土地売却の メリット |

|

|---|---|

| 土地売却の デメリット |

|

| 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||

| ― | ― | △ | 〇 | × |

| 商業地 | 住宅地 | 工業地 | ロードサイド | 田舎 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 都市部 | ― |

|---|---|

| 郊外 | ― |

土地建物の売却に関する記事につきましては、下記ハッシュタグよりご確認いただけます。

参考となる記事のハッシュタグ:#売却|土地活用の記事一覧

横にスクロールしてご覧下さい

| 土地活用の種類 | 収益性 | 初期費用 | 節税効果 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 相続税 | 固定資産税 | 所得税 | ||||

| 3-1. アパート経営 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | |

| 3-2. 賃貸マンション経営 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |

| 3-3. 戸建て賃貸経営 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 3-4. 賃貸併用住宅経営 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |

| 3-5. ガレージハウス経営 | △ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | |

| 3-6. 貸店舗経営 | ◎ | 〇 | △ | × | × | |

| 3-7. 貸事務所経営 (オフィスビル経営) |

〇 (◎) |

△ (×) |

△ (◎) |

× (×) |

× (×) |

|

| 3-8. 駐車場経営 | △ | ◎ | △ | × | × | |

| 3-9. トランクルーム経営 | △ | 〇 | × | × | × | |

| 3-10. 貸倉庫経営 | 〇 | 〇 | △ | × | × | |

| 3-11. シェアハウス経営 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |

| 3-12. 民泊経営 | ◎ | 〇 | 〇 | × | △ | |

| 3-13. サ高住経営 | △ | × | ◎ | ◎ | 〇 | |

| 3-14. 高齢者向け施設経営 |

土地貸し | △ | ◎ | △ | ◎※1 | × |

| 建物貸し | 〇 | × | ◎ | ◎※1 | 〇 | |

| 3-15. コンビニ経営 |

土地貸し | 〇 | ◎ | △ | × | × |

| 建物貸し | ◎ | 〇 | △ | × | × | |

| 3-16. ホテル経営 |

土地貸し | 〇 | ◎ | △ | × | × |

| 建物貸し | ◎ | × | ◎ | × | △ | |

| 3-17. 保育園経営 |

土地貸し | △ | ◎ | △ | ◎ | × |

| 建物貸し | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | |

| 3-18. 医療施設経営 |

土地貸し | △ | ◎ | △ | × | × |

| 建物貸し | 〇 | × | ◎ | × | 〇 | |

| 3-19. コインランドリー経営 | 〇 | △ | △ | × | × | |

| 3-20. ゴルフ練習場経営 | 〇 | △ | △ | × | × | |

| 3-21. 太陽光発電 | △ | 〇 | × | × | × | |

| 3-22. 貸し農園経営 | × | ◎ | × | × | × | |

| 3-23. 土地信託 | △ | ◎ | △ | ※2 | × | |

| 3-24. 等価交換 | 〇 | ◎ | 〇 | ※3 | △ | |

| 3-25. 土地を貸す | △ | ◎ | △ | ※4 | × | |

| 3-26. 土地売却 | ― | ― | △ | 〇 | × | |

土地活用で失敗しないためには、土地活用にはどのようなリスクがあり、どうやって対策や改善策を取れば良いのかを知っておくことが大切です。

ここでは、土地活用のリスクと対策について解説します。

空室リスクは、空室が生じることで収益性が下がってしまうリスクです。

空室が増えたり長期化したりすると、ローン返済に支障が出る恐れもあります。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 市場調査の実施 | 市場調査を実施して、ご所有地に賃貸需要が見込める土地活用を行うことで、空室発生を防止します。 |

| 賃貸管理に強い 管理会社の選定 |

賃貸管理実績が豊富で、入居者様からのご相談やクレーム対応に優れた管理会社を選定し、空室発生を防止します。 |

| 管理業務の徹底 | 定期的な建物清掃やメンテナンスを適切に行い、入居者様が快適に住める環境を維持することで空室発生を防ぎます。 |

| 物件の差別化 | 競合物件にはない強みを持たせることで空室発生を防ぎます。 (例:アパート経営であれば、ペット共生やバリアフリー等) |

| 賃料を下げる | 賃料を下げて空室発生を防ぐ。できれば実行を避けたい対策方法であるため、他の対策方法を優先するのがおすすめです。 |

賃料下落リスクとは、賃料が下落することで収益性が下がるリスクのことです。

また、賃料が下落すると物件の表面利回りも低下するため、物件の市場価値が下がってしまう可能性があります。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 適正賃料の設定 | 市場調査を実施して、地域の賃料相場に合致した適正な賃料を設定することで、賃料の下落を防止します。 |

| 入居仲介に強い 管理会社の選定 |

地域における賃貸仲介の業務実績が豊富で、入居仲介力が強い管理会社を選ぶことで、賃料の下落を防止します。 |

| 人気設備の導入 | インターネット無料や宅配ボックスなど、入居者様に人気があり費用対効果が高い設備を導入し、家賃の下落を防止します。 |

| フリーレントの導入 | 入居後1~3ヵ月程度の範囲で賃料を無料にすることで入居を促進し、家賃の下落を防止します。 |

修繕費のリスクは、修繕費が増加することで収益性が低下するリスクのことです。

賃貸建物は、築年数が経過すると修繕費がかかりやすくなります。

特に、新築から10~15年程度で実施すべき大規模修繕を行わないでいると、屋根や外壁の防水性が損なわれ、将来的な修繕費が増大する可能性が高くなるため注意が必要です。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| シンプルな 仕様・設備にする |

修繕や取り換えに高額な費用が生じるハイグレードではなく、シンプルな設備・仕様とすることで、修繕費を抑えます。 |

| 建物管理に長けた 管理会社の選定 |

定期清掃やメンテナンスの実績とノウハウのある管理会社を選定することで、早期対応により修繕費を抑えます。 |

| 長期修繕計画の策定 | 長期修繕計画を策定し、計画的に賃料をプールすることで、大規模修繕を無理なく行えるようにします。 |

| 建て替え | 過度に建物の老朽化が進んだ場合、収支バランスが崩れる前に建て替えを検討することも有効です。 |

金利上昇リスクとは、金利が上がることで返済金の負担が大きくなり、収益性が低下してしまうリスクです。

土地活用では、返済の序盤は利息の支払いが多く、後半は元金の支払いが多くなる「元利均等方式」で借り入れをすることが多いため、特に経営の序盤に注意したいリスクです。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 固定金利を選択 | 住宅金融支援機構などを利用し、固定金利で融資を受けることで、金利上昇のリスクを回避することができます。 |

| リスクシミュレーションの実施 | 事業計画を作成する段階で、金利が上昇すると仮定してシミュレーションを実施し、安全性(許容範囲)を確認します。 |

| 繰り上げ返済を実施 | 繰り上げ返済を実施して、返済元金を減らすことで、金利上昇の負担を抑えることができます。 |

| 借り換えを実施 | 別の金融機関にローンの借り換えをすることで、金利を引き下げることができる可能性があります。 |

入居者トラブルのリスクとは、家賃の滞納や騒音、近隣住民との揉め事など、入居者様との間でトラブルが発生するリスクのことです。

土地活用は、自宅に近いご所有地で行うことも多いため、近隣住民から、入居者様ではなく知人である土地所有者様の方にクレームが入るケースもあります。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 賃貸管理の実績豊富な 管理会社の選定 |

賃貸管理の経験、実績が豊富な管理会社を選定することで、入居者トラブルの発生を抑えることができます。 |

| 厳正な入居審査 の実施 |

厳正な入居審査を実施することで、問題のある入居希望者様を入居させない、水際対策を取ります。 |

| 家賃保証会社 の利用 |

家賃保証会社を利用することで、家賃滞納があった場合も、保証会社から家賃を受け取ることができます。 |

| 適正な契約書を 締結 |

禁止事項やルールなどを明確に記載した、適正な契約書を締結することで、トラブルを未然に防ぎます。 |

災害リスクは、地震や火災、水害などの災害により建物が損壊し、損失を被るリスクです。特に、地震大国である日本においては、地震への備えは必須と言えます。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 損害保険への加入 | 火災保険や地震保険といった損害保険に加入することは、必須とも言える災害リスク対策です。 |

| 土砂災害警戒区域での 土地活用は避ける |

ハザードマップを確認し、ご所有地が土砂災害警戒区域に該当する場合、土地活用は避けるのもひとつです。 |

| 耐震性の高い 建物を建てる |

耐震性の高い建物を建てることは、地震から大切な資産と入居者様の安全を守ることに繋がります。 |

オーナー様の認知症リスクとは、賃貸オーナー様が認知症になってしまうことで、あらゆる契約行為が不能になる他、金融機関の口座が凍結されてしまう可能性もあるリスクのことです。

土地所有様は、比較的に高齢な方が多いです。

さらに、土地活用自体も数十年の長期にわたって行われるものであるため、認知症のリスクを軽んじるのは危険と言えます。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 成年後見人制度 の利用 |

判断能力が十分なうちに、将来認知症になった場合に備えて、財産管理や身上監護を委ねる成年後見人を決めておくと安心です。 |

| 家族信託の利用 | 財産の管理・運用を家族等の信頼できる人に託すことで、認知症になった場合も、その人が実質的に経営を引き継げるようにしておけます。 |

| 遺言書の作成 | 土地活用を含む資産に関する賃貸オーナー様の意志を正しく承継するため、遺言書に残しておく方法もあります。 |

| 名義変更 | 土地活用を行っている土地建物の名義を、生前贈与、あるいは建て替えによって、子や孫に移しておくことも一手です。 |

返済不能リスクとは、借入金の返済ができなくなってしまうリスクのことで、土地活用における最も深刻なリスクと言えます。

借入金の返済が数ヵ月にわたって滞った場合、金融機関は借入金の一括返済を求めてきます。これを、「期限の利益」の喪失と言います。

借入金の一括返済は、融資の担保に設定した土地建物を、金融機関が競売に出すことで行われます。

競売による売却益で借入金が完済できなかった場合は、残額を一括返済する必要があり、これを返済できない場合は、自己破産に陥ることもあります。

横にスクロールしてご覧下さい

| 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 他のリスク対策を 適切に実施する |

前述した空室や賃料下落等のリスク対策を適切に実施することで、事業の安定性を確保します。 |

| サブリース保証を 利用する |

空室や家賃滞納、賃料下落などに対応する保証のあるサブリース保証を利用することで、返済リスクへの対策が取れます。 |

| 多様な収入源 の確保 |

土地活用で余った土地があれば、自動販売機やシェアサイクル、携帯基地局(アンテナ)等に利用し、収入源を増やします。 |

| リスク分散を 図る |

場所や開始年度を分けて複数の土地を活用することで、リスク分散により、土地活用の安全性を確保します。 |

| 金融機関への 早期相談 |

返済に不安を感じ始めたら、早めに金融機関に相談し、返済条件の変更などの対応を検討してもらうことが適切です。 |

| 任意売却 | 返済が難しいことが分かったら、金融機関に相談して、土地建物を市場価格で売却する「任意売却」を行うのも一手です。 |

ここでは、土地活用の成功率を上げるポイントとなる知識を、3つご紹介します。

知っておくことで役立つ、お得な知識ですので、参考にしてください。

高収益の土地活用を行うためのポイントは、不動産の賃貸面積や貸し出し時間を細かく分けることで収益性を高める、「細分化効果」を得ることです。

例えば、15坪の2LDKが1戸より、7.5坪の1Kを2戸貸した方が、総合的な家賃収入は上がります。

また、駐車場を月単位で貸す月極駐車場経営より、時間単位で貸すコインパーキング経営の方が、収益性は高くなります。

このように、土地活用には、広さや時間をできるだけ細分化して貸すと、収益性が高くなる特徴があります。

ただし、賃貸需要を無視して細分化効果を追求しても空室が増えるだけであるため、実際には、賃貸需要が見込める範囲内で細分化を検討するのが適切です。

例えば、ファミリー世帯の賃貸需要が高いエリアでは、無理に1Kなどの間取りにするのではなく、2LDKなどのニーズに合った間取りで、入居が見込める最小限の面積(何坪程度か)を検討することが重要です。

所得税の対策効果に優れた土地活用を行うには、「事業的規模」であるかがポイントになります。

条件としては、下表の合計数値が「5以上」になれば事業的規模となります。

横にスクロールしてご覧下さい

| 戸建て賃貸 住宅 |

アパート 賃貸マンション |

駐車場 | 借地 |

|---|---|---|---|

| 棟数×1 | 戸数×1/2 | 台数×1/10 | 件数×1/10 |

| 左記の合計 |

|---|

| 5以上で 事業的規模 |

上表の条件は、戸建て賃貸経営であれば5棟、アパート経営であれば10戸で満たすことができるため、「5棟10室基準」と呼ばれています。

事業的規模の土地活用であれば、確定申告で青色申告を利用できます。

青色申告なら、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができる他、必要経費を3年間繰り越すこともできます。

また、土地活用を手伝ってくれる家族へ支払う給与を、全額を経費に計上できる「青色事業専従者給与」にすることも可能です。

さらに、掛金を全額必要経費に計上できる「小規模企業共済制度」も利用可能です(給与所得者の場合は利用不能)。

土地活用のリスクヘッジを行う場合、「繰り上げ返済」がポイントになります。

土地活用の融資は、開始序盤の返済金に占める元金の割合が低い「元利均等方式」であることが多いため、土地活用を始めた当初は、返済元金がなかなか減りません。

そこで、早い段階からコツコツと繰り上げ返済を行うことで、早期に返済元金を減らせるため、土地活用の収益性を高めていくことができます。

土地活用を始めたばかりのタイミングでは、賃料収入も蓄積されていないと思われますので、例えば、2棟目のアパート経営の繰り上げ返済を、1棟目のアパート経営で蓄積した家賃収入で行うという方法もあります。

繰り上げ返済を行う際に金融機関へ支払う手数料は数万円程度で済むため、家賃収入を貯めて一気に行うよりも、少額に分けて繰り上げ返済する方法が効果的です。

返済元金をコツコツと減らすことで、土地活用における大半のリスクに対する防衛策とすることができます。

以下より、土地活用を始める大枠としての流れをご紹介します。

土地活用の始め方は、厳密には土地活用の種類によって違いますが、大枠としては共通している部分が多いです。

土地活用を始める場合、最初に、土地活用の専門会社に相談をするのが適切と言えます。

例えば、相続税などの税金については税理士に、トラブル解決等は弁護士に相談するのが適切です。また、ホテル経営やコンビニ経営などは、誘致したい企業に相談が必要です。コインパーキング経営や民泊経営のように、運営会社への相談が必要な場合もあります。

しかし、ご所有地でどのような土地活用が適しているかが不明で、解決すべき問題についても明確化されていない時点では、対象を絞って相談を行っても無駄になってしまう可能性が高いと言えます。

そこで、まずは土地活用の専門会社に相談して、ご自身の土地活用の目的や、計画の方向性を定めていくことが大切になります。

土地活用の相談先について、さらに詳しく知りたい方は、下記のカテゴリに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のカテゴリ:土地活用の相談先と資格|土地活用の記事一覧

また、東建コーポレーションでは、土地活用に関するご相談を、お電話やメール、オンライン相談などで受け付けております。

土地活用に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土地活用専門会社への相談を経て、土地活用を行う目的や解消すべき問題が見えてきたら、ご所有地の市場調査と敷地調査を実施します。

市場調査によりご所有地にて賃貸需要が見込める土地活用法を確認し、敷地調査によりご所有地に建築可能な建物の用途や規模を確認します。

これにより、土地活用を行う目的に合致し、かつご所有地で賃貸需要が見込める土地活用法を絞り込むことができます。

東建コーポレーションでは、ご所有地の市場調査を無料で実施していますので、ご興味のある方は、ぜひお声がけください。

ご所有地に合った土地活用の方法が絞り込めたら、具体的な事業計画を作成します。

事業計画の主な内容としては、敷地への建物配置を図面化した「配置計画」、初期投資額や資金調達方法をまとめた「資金計画」、収入と支出をまとめた「収支計画」、会計上の不動産所得と必要経費をまとめた「損益計算書」などがあります。

なお、事業計画を作成するにあたっては、土地活用の目的を明確化し、具体的な目標を定めることが大切です。具体例としては、以下のような目標を定めます。

土地活用を行う明確な目標が定まっていれば、事業計画のプランニングをする際の方向性が決まるだけでなく、事業計画を実行するか否かの判断基準にもなります。

土地活用の事業計画を占う「収支計画」ついて、下記ハッシュタグに掲載する記事で、シミュレーションを使った具体的な事例を解説しています。

参考となる記事のハッシュタグ:#収支シミュレーション|土地活用の記事一覧

また、東建コーポレーションでは、何年後までにいくらの生活資金が必要かといったライフプランを具体的に計画するためのサービスを、無料で実施しています。

ぜひ、お気軽にお申込みください。

納得できる事業計画が作成できたら、金融機関に事業計画書を持ち込んで、融資の相談を行います。

融資相談では、事業計画書のほか、土地所有者様の資産や年収、家族構成等の個人情報が分かる資料も併せて用意します。

返済期間や金利、必要な自己資金等に問題がなければ、融資審査に進んでもらい、融資証明を取得できれば、確実に融資が受けられます。

なお、融資審査には、1ヵ月程度の期間を要することもあります。

融資を利用することで受けられる、アパートローンなどのローンについて詳しく知りたい方は、以下のハッシュタグに掲載する記事をご参照ください。

参考となる記事のハッシュタグ:#ローン|土地活用の記事一覧

東建コーポレーションでは、「4つの適正審査制度」に基づき、ご契約前に「融資事前確認」を実施し、資金調達の見通しが立ってから契約を進めております。

参考ページ:東建の7つの強み「1.適正審査」

資金調達の目途が付いたら、工事請負契約の締結へと進みます。

工事のスケジュールや、土地所有者様が契約後に行うことなどを確認し、重要事項の説明を受けたら、契約書類に署名・捺印をします。

近年では、電子契約が用いられるケースも増えています。

契約書と併せて、建築する建物の設計図面等も同梱、あるいはデータで手渡されます。設計図面は、リフォーム等の工事を行ったり、売却したりする際の必要資料となるため、大切に保管しましょう。

なお、サブリース契約を行う場合は、工事請負契約と併せて契約を締結します。

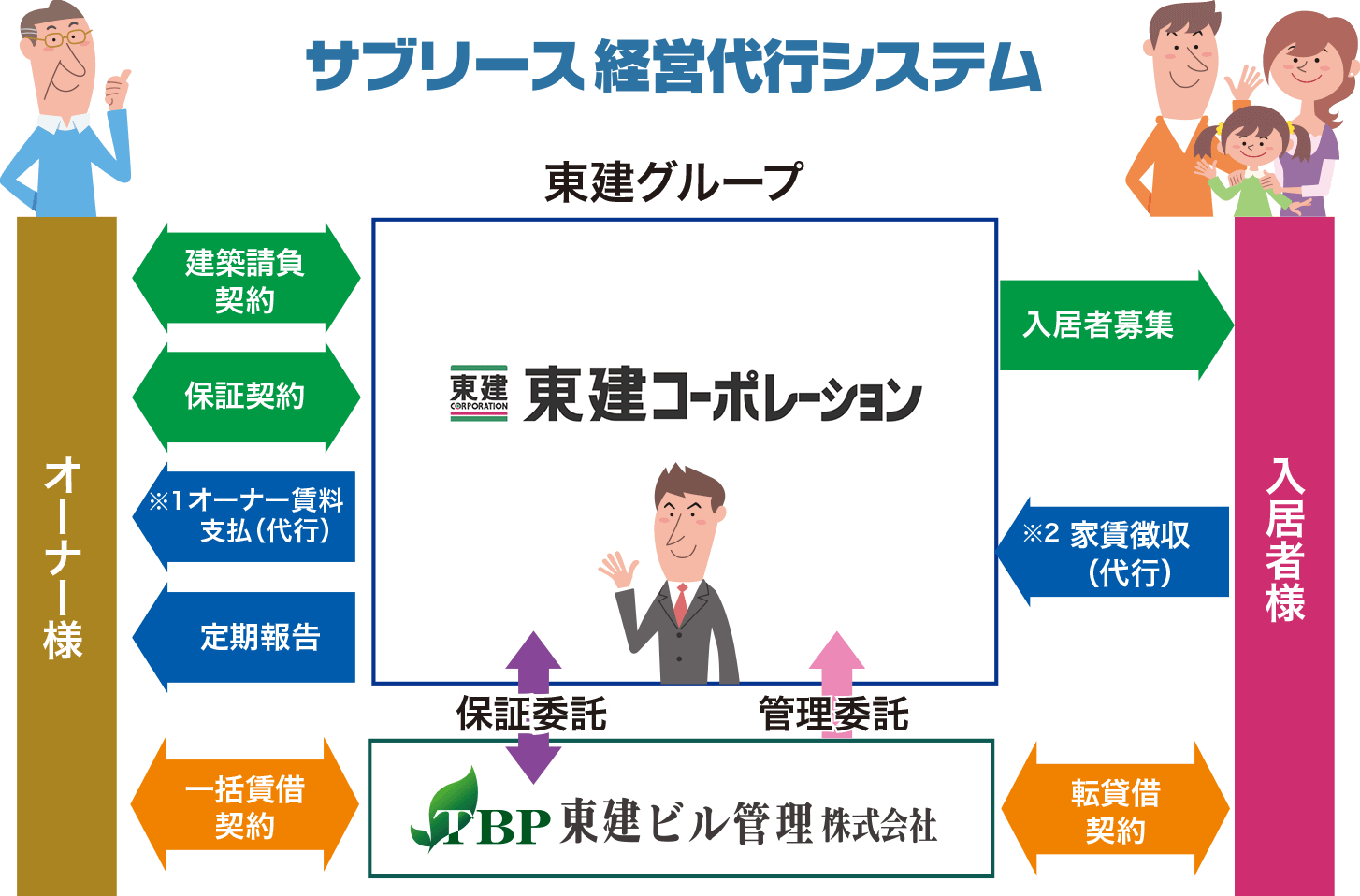

東建コーポレーションでは、オーナー様の賃貸マンション・アパートを、最長35年間にわたって東建ビル管理が一括して借り受ける「サブリース経営代行システム」をご提供しています。

「サブリース経営代行システム」は、万が一、空室や家賃滞納が発生した場合でも、一定額の賃料収入が得られる保証システムです。

参考ページ:東建の7つの強み「2.保証システム」

工事請負契約の締結後は、地鎮祭を行い、建築会社による諸申請のあと、工事が着手されます。

工事に必要な諸申請は建築会社が行い、土地所有者様は金融機関と「金銭消費貸借契約(通称、金消契約)」を締結します。

金消契約とは、借主が貸主からお金を受け取り、それを消費したのち、受け取ったお金と同じ金額のお金を将来返済することを約束する契約です。

ここに、返済期間や金利、遅延損害金などの諸条件が付加されます。

なお、入居者様の募集は、工事の着工と同時に開始され、竣工時には満室になっていることが理想的です。

東建コーポレーションで行っている実際の工事の様子は、全国の事業所で働く建築部員が綴る「現場監督ブログ」にて、ご確認いただけます。

また、東建コーポレーションがご提供する建築商品の強みについては、以下よりご確認いただけます。

災害リスクに強い優れた耐震性については、下記のページをご確認ください。

参考ページ:東建の7つの強み「3.耐震性・遮音性」

高品質な賃貸住宅をローコストで建築する、全国5工場からなる自社生産ネットワークの仕組みについては、下記のページよりご確認いただけます。

参考ページ:東建の7つの強み「4.自社生産(自社工場)」

高齢者様や子育てファミリー世帯、女性にも人気の差別化仕様、「バリアフリー」に関しては、下記のページをご参照ください。

参考ページ:東建の7つの強み「5.バリアフリー」

貸建物が完工し、物件の引渡しを受けたら、土地活用による賃貸経営が始まります。

賃貸経営では、入居仲介と賃貸管理の業務が必要です。

入居仲介では、インターネットを中心とした入居者様の募集や、店舗での物件案内、賃貸物件の内覧等を行い、入居希望者様に物件を気に入っていただけたら、重要事項の説明を実施したのち、賃貸借契約書を締結します。

賃貸管理業務としては、家賃の入出金や契約更新、退去時の敷金精算と原状回復工事、クレーム対応等の入居者様へのご対応を行います。

また、賃貸建物の定期清掃や保守点検、設備点検、及び法定点検などを行い、10~15年に一度は大規模修繕への対応も必要になります。

いずれも、専門知識やノウハウを必要とするため、専門会社に委託するのが一般的です。賃貸住宅の管理委託料は、家賃の4~5%程度が相場となります。

なお、前述した通り、入居仲介に強く、賃貸管理・建物管理の実績豊富な管理会社を選択することは、土地活用における様々なリスク対策となります。

東建コーポレーションでは、入居仲介・賃貸管理業務について、豊富な実績とノウハウを持っています。

賃貸物件検索サイト「ホームメイト」による集客を中心とした独自の「入居仲介促進システム」については、下記ページにてご紹介しています。

参考ページ:東建の7つの強み「6.入居仲介促進システム」

また、東建コーポレーションが実施している賃貸管理業務の詳細については、下記のページにてご紹介しています。

参考ページ:東建の7つの強み「7.賃貸管理業務」

東建コーポレーションで施工した賃貸マンションやアパート経営の施工事例は、下記のバナーよりご確認いただけます。

以上、土地活用のよくある不安や疑問、節税効果、土地活用26種類の特徴、リスク、成功率を上げるポイント、始め方など、土地活用について包括的に解説してきました。

土地活用は、専門会社へ相談することから始まります。

相談をすることで、ご所有地に適した土地活用方法が分かるだけでなく、現在や近い将来に想定される問題点なども可視化されるためです。

土地活用の計画は、土地活用の専門会社に相談することで動き始めます。

しかし、「土地活用に関する知識が豊富な専門家に、何の知識もない状態で相談するのは不安だ」と感じる方は少なくありません。

そこで、土地活用に関する知識習得に、「土地活用の記事一覧」をお役立てください。

土地活用の記事一覧には、本記事でご紹介した内容のほか、様々な知識情報が掲載されています。

土地活用の相談を行う前の知識習得に、あるいは、相談の中で気になった情報を確認して理解を深める等、有効にご活用ください。

各記事には関連するキーワードの#(ハッシュタグ)が設置されております。

ハッシュタグ検索を活用すれば、特定の話題を調べたり、その時々で注目されているキーワード

から最新の土地活用事例や成功事例を確認できます。

「土地活用の記事一覧」に掲載された記事を、新着順にご覧いただけます。