- 文字サイズ

- 小

- 中

- 大

土地を有効に活用する、いわゆる「土地活用」は、資産構築や節税対策に非常に効果的であることが知られています。

そして、土地活用を行う場合は、立地条件に適した土地活用の方法を選択することが大切です。

では、立地条件に適した土地活用の方法を選択するためには、どのようにしたら良いのでしょうか?

敷地の広さや形、道路付きなども重要な要素ですが、もう少し視野を広げて、「街」や「地域」という視点で見てみると、そこには国や都道府県、市区町村が定める「土地利用計画」の存在があります。

ここでは、行政の定める「土地利用計画」と、個人や法人による「土地活用」の関係を通して、土地活用の成功率を高める考え方について解説します。

関連記事:【2024年最新版】土地活用の方法28選| 特徴や選び方を解説!

目次

土地利用計画とは

「土地利用計画」とは、行政機関が都市計画を進める際に、住宅、店舗、事務所、工場などの土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、優れた環境の保護、特色ある街並みの形成などを目的として定める、まちづくりのルールのことです。

例えば、土地利用計画によって、同じ建物でも「建てて良い場所」と「建ててはいけない場所」があるなど、土地活用を行う上での条件がエリアごとに「用途地域」として設定されています。

建築可能な建物は「用途地域」によって制限されている

「用途地域」とは、住居地域、商業地域、工業地域などといった、大枠の土地利用を定めるもので、計13種類があります。用途地域ごとに建てられる建築物の種類が決められており、地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、建築可能な建物をエリアごとに分別しています。

- 第一種低層住居専用地域

-

低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

- 第二種低層住居専用地域

-

主に低層住宅のための地域です。小中学校などの他、150㎡までの一定のお店などが建てられます。

- 第一種中高層住居専用地域

-

中高層住宅のための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。

- 第二種中高層住居専用地域

-

主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などの他、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

- 第一種住居地域

-

住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

- 第二種住居地域

-

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

- 準住居地域

-

道路の沿道において自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

- 田園住居地域

-

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。住宅に加え農産物の直売所などが建てられます。

- 近隣商業地域

-

まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられます。

- 商業地域

-

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

- 準工業地域

-

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場の他はほとんど建てられます。

- 工業地域

-

どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

- 工業専用地域

-

工場のための地域です。

どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

出典:国土交通省ホームページ

田園住居地域について

2018年4月に、新たな用途地域として「田園住居地域」が施行されました。「田園住居地域」は、農業の利便の推進を図りつつ、良好な低層住宅の環境を保護する地域とされ、生産緑地の「2022年問題」と大きなかかわりがある地域と言われています。

低層の住居以外は、農業用の倉庫や農家レストランなど、農業に関連する施設しか建築することが難しい地域です。

用途地域内等の建築物の主な用途制限

「用途地域」は、お住まいの市区町村で確認することができます。

| ○:建てられる用途 ×:建てられない用途 ①、②、③、④、▲、△、■:面積、階数などの制限あり | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 用途地域の指定のない区域 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 工業専用地域では、住宅を建築することができない |

|

| 店舗 | 店舗等の床面積が150m2以下のもの | × | ① | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ○ |

①日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。 |

| 店舗等の床面積が150m2を超え、500m2以下のもの | × | × | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ○ | ||

| 店舗等の床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの | × | × | × | ③ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ○ | ||

| 店舗等の床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ○ | ||

| 店舗等の床面積が3,000m2を超え、10,000m2以下のもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ○ | ||

| 店舗等の床面積が10,000m2を超えるもの | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||

|

事務所等 |

1,500m2以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲2階以下 |

| 事務所等の床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| ホテル、旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ▲3,000m2以下 |

|

遊戯施設・風俗施設 |

ボーリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ▲3,000m2以下 |

| カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲10,000m2以下 |

|

| 麻雀屋、パチンコ屋、勝馬投票券発売所、場外車券場等 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | ▲ | ▲10,000m2以下 |

|

| 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ |

▲客席10,000m2以下 |

|

| キャバレー、料理店、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × | ○ | ▲個室付浴場等を除く |

|

公共施設・学校等 |

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |

| 病院、大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||

| 神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

工場・倉庫等 |

倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 自家用倉庫 | × | × | × | ① | ② | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

①2階以下かつ1,500m2以下 |

|

| 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | ① | ① | ① | ■ | ② | ② | ○ | ○ | ○ | ○ |

作業場の床面積 |

|

| 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ② | ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||

| 自動車修理工場 | × | × | × | × | ① | ① | ② | × | ③ | ③ | ○ | ○ | ○ | ○ |

作業場の床面積 |

|

注:本表は建築基準法別表第2の概要であり、すべての制限について掲載したものではない

※都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く

まちづくりは土地利用計画によって行われる

土地利用計画には、用途地域以外にも、建ぺい率・容積率、建物の高さ制限、道路の敷設方法や、建物の景観などといった、詳細なルールが定められています。

例えば、幹線道路は太くまっすぐに敷設されるのに対し、住宅地の道路は車がすれ違える程度の幅で、スピードが出にくいよう、あえて迷路状に敷設するといった具合です。

このようにして、「この街をどのように発展させていきたいか」という土地利用計画を、現実に反映させているわけです。

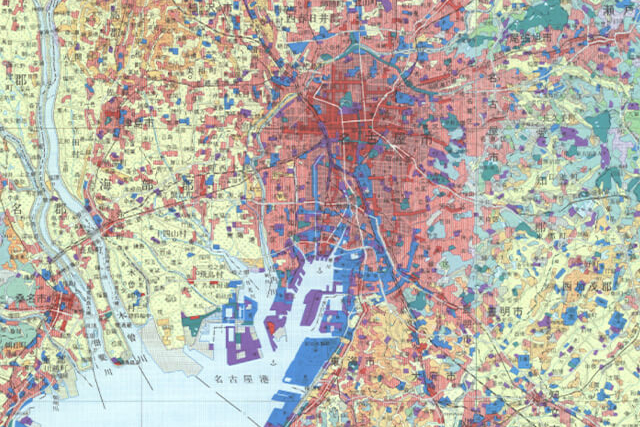

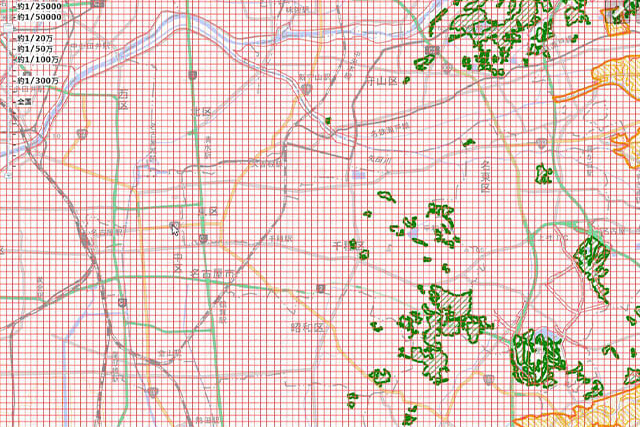

「土地利用図」で現況の土地利用状況を確認できる

土地利用にあたってのルールではなく、現況としての土地の利用状況を確認したい場合は、「土地利用図」で確認することができます。

「土地利用図」は、国土地理院図から参照できます。

「土地利用基本計画」により土地利用の分類が区分けされている

土地利用の分類は、都道府県が策定する「土地利用基本計画」により、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5つに区分されています。

「土地利用の区分」は、国土交通省が公開している、土地利用調整総合支援ネットワークシステム「LUCKY」から参照できます。

土地利用基本計画だけではなく、地図を空中写真で見ることや、行政界(県境など、行政を区切る境界線)を町丁目界(〇〇丁目など)単位で確認することもできます。

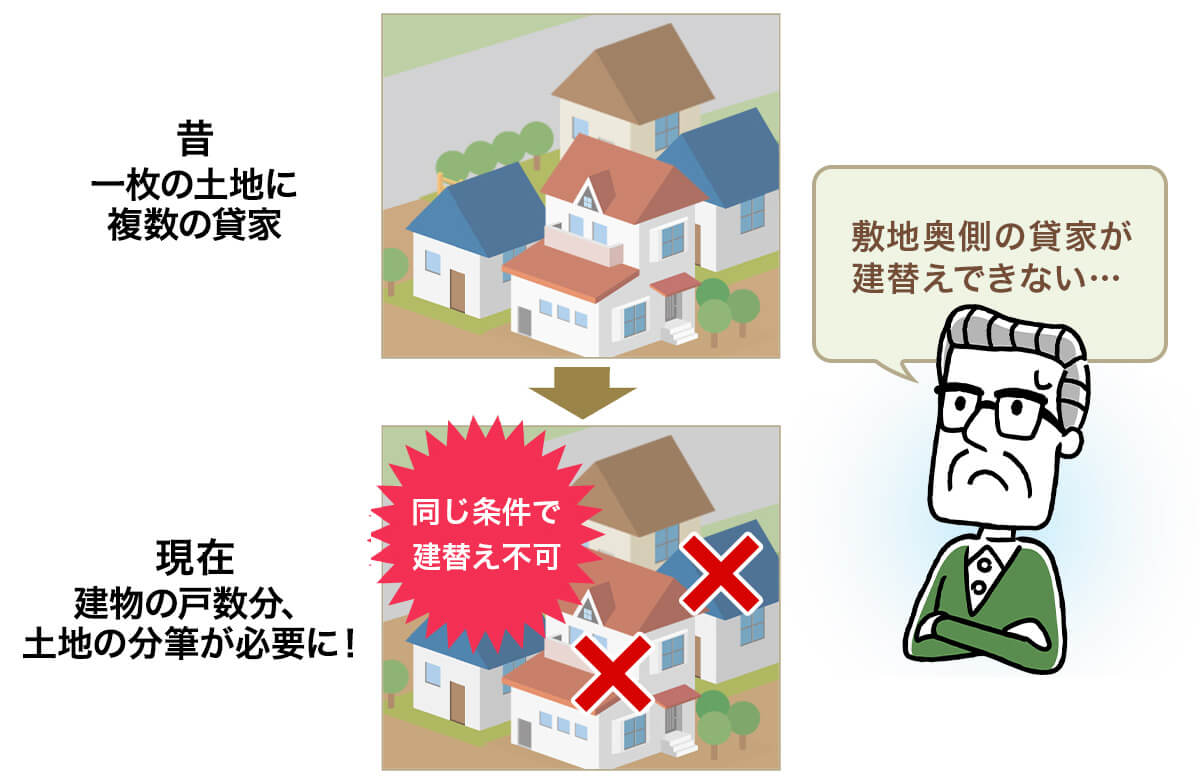

土地利用計画がマイナスに働くことも…

より良いまちづくりのための土地利用計画ですが、特定の条件に当てはまってしまった方にとっては、定められた規制がマイナスに働いてしまうこともあります。

例えば、昔は1枚の土地に複数の貸家を建てることができましたが、現在では「一建築物一敷地の原則」により、建物1棟につき1枚の敷地となるように敷地を分筆しなければならなくなりました。

《 貸家を建替えようとしたら… 》

《 自宅を建替えようとしたら… 》

こうしたお困りごとを解決するには専門家の力を借りるのがおすすめです。

まずはご相談ください。

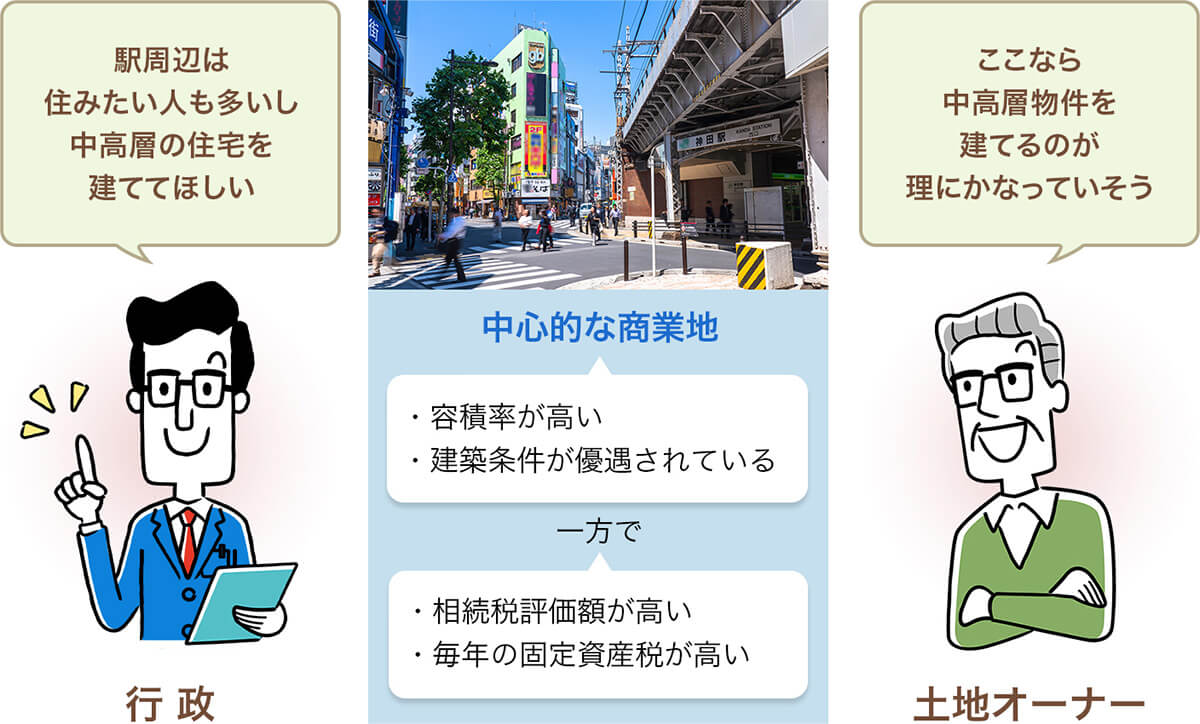

土地利用計画を踏まえると土地活用の成功確率が高まる

土地利用計画で「ここは住宅地にしたい」と決められた地域(住居地域)は、「住宅に向いた地域」ということになります。

なぜなら、店舗も住宅も無秩序に乱立しているよりも、エリアごとに建物の種類がまとまっていた方が、生活の利便性が高く住みやすい街になるため、土地利用計画によって地域ごとに役割が割り振られているからです。

そのため、「土地利用計画」を踏まえて「土地活用の事業計画」を立案することは、土地活用の成功を後押ししてくれます。

反対に「土地利用計画」を無視して地域が求めていない土地活用を行うと、例外はありますがマイナスの影響を受ける可能性が高いと言えます。

地域と共存共栄できる土地活用

土地活用を成功に導くためには、地域に愛され、共存共栄ができる事業計画を立案することが大切です。

なぜなら、それが地域のニーズを満たす土地活用となるからです。

そのためには、土地活用を行う地域の土地利用計画について、十分な調査をする必要があります。

東建コーポレーションでは地域密着の営業活動を基本とし、土地利用計画はもちろん様々な市場データを分析し、長期安定経営が可能な土地活用をお客様にご提供。

ひいては地域の発展に寄与することを使命として、日々の事業活動を行っています。土地活用のご相談は、ぜひ東建コーポレーションまで、ご相談ください。

地域の需要が高い建物を供給することが大切です

PAGE TOP

PAGE TOP