- 文字サイズ

- 小

- 中

- 大

公務員には、国民全体の奉仕者として公共の利益のために尽くすという責務があり、副業には一定の制限が設けられています。

そのため、「公務員はアパート経営ができないのではないか?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、公務員でも条件を満たせばアパート経営が可能です。

一定の規模内であれば、特別な許可を得ることなく始められます。

この記事では、公務員のアパート経営について詳しく解説します。

許可が不要なケースや注意すべきポイントについてもご紹介しますので、ぜひご参考になさってください。

目次

1.公務員でもアパート経営はできる!

公務員は、「国民全体の奉仕者」として職務に専念する責務(職務専念義務)があり、国家公務員法や地方公務員法では、公務員が自ら営利企業を営むこと、つまり「自営」に該当する副業や兼業が原則として禁止されています。

国家公務員法 第103条

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

地方公務員法 第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

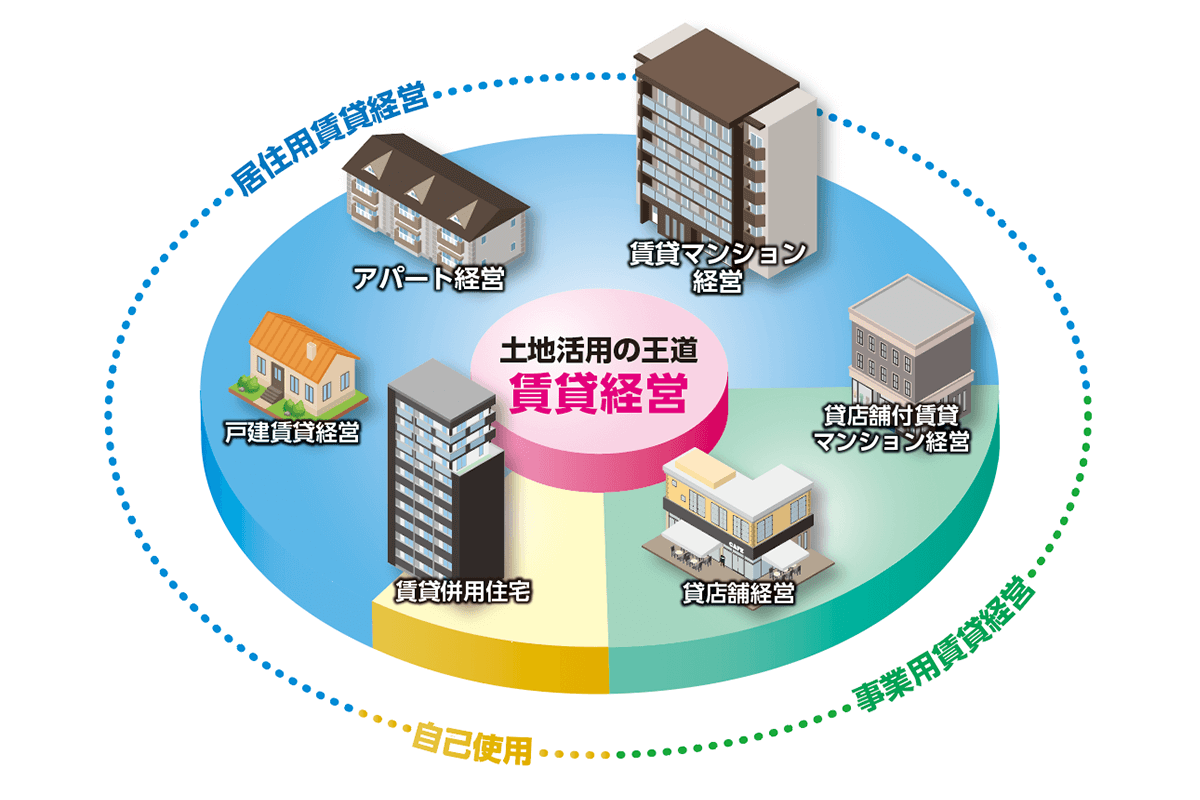

一般的に、アパート経営をはじめとする土地活用は「自営」に該当すると考えられています。

しかし、事業の規模によっては必ずしもそうとは限らず、次の章でご紹介する一定の条件を満たしていれば、公務員であってもアパート経営を行うことが可能です。

2.公務員のアパート経営に関する条件

「人事院規則 14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(※)」では、公務員のアパート経営に関する条件が定められており、下記の条件に収まる場合は、「自営には当たらない」として、アパート経営を行うことが認められます。

※人事院規則とは、公務員の任免や定年、身分保障、勤務条件などに関するルールを定めた規則のこと。

- 《 公務員のアパート経営に関する条件 》

-

- 2-1.アパートが5棟10室未満の規模であること

- 2-2.年間の家賃収入が500万円以下であること

- 2-3.アパート経営の管理業務を外部に委託すること

以降で、それぞれの条件を詳しく解説します。

2-1.アパートが5棟10室未満の規模であること

公務員がアパート経営を行う際は、アパートの規模を「5棟10室未満」に抑える必要があります。

この基準は、アパート経営が「事業的規模」になることを防ぐために設けられています。

事業的規模とは貸家なら5棟、アパートなら10室以上の規模のことで、これを満たすとアパート経営がひとつの事業として認められます。

アパート経営が事業的規模になると、公務員としての職務に影響を与えると考えられています。

裏を返せば、アパートの総戸数が10室未満であれば個人規模の範囲であり、「自営には当たらない」と判断されるのです。

なお、人事院規則では、アパート経営だけでなく戸建て賃貸や土地、駐車場の賃貸についても、下記のような基準を設けています。

《 自営に該当しない条件 》

| 物件の種類 | 非自営の基準 |

|---|---|

| アパート等 | 10室未満 |

| 独立家屋(戸建て賃貸等) | 5棟未満 |

| 貸地 | 10件未満 |

| 貸駐車場(※) | 10台未満 |

※事業的規模の定義は50台以上だが、人事院規則では10台を超えてはならない。

賃貸マンション・アパート経営をはじめとした賃貸経営を個人事業主が行うメリットを、分かりやすく解説します。

2-2.年間の家賃収入が500万円以下であること

公務員がアパート経営を行う場合は、年間の家賃収入を500万円以下に抑えなければなりません。

年間の家賃収入が500万円を超えてしまうと人事院規則違反となるため、家賃を設定する際は細心の注意をはらう必要があります。

家賃収入を年間500万円以下に収める場合、月額の収入は約41.6万円(=500万円÷12ヵ月)以下となります。

そのため、例えば8室のアパートを経営するなら、1室あたりの家賃を5.2万円(=41.6万円÷8室)以内に抑えなければなりません。

なお、部屋の他に駐車場も貸し出している場合は、駐車場の賃料も含めた合計額で判断されるため注意しましょう。

2-3.アパート経営の管理業務を外部に委託すること

公務員が多くの時間や労力がかかる「自主管理」でアパート経営を行うと、職務専念義務に違反する可能性があります。

そのため、公務員がアパート経営を行う場合は、管理業務を外部に委託することが求められます。

管理業務の委託には、不動産管理会社を活用するのが一般的です。

不動産管理会社は、入居者様の募集や入退去の手続き、家賃の回収、クレーム対応など、アパート経営にかかわるすべての業務に対応してくれるため、公務員の業務に支障をきたすことなくアパート経営を始められます。

3.自営に該当する場合でも、許可を得れば

アパート経営は可能

公務員は、国民全体の奉仕者として職務専念義務を果たす必要があるため、自営に該当するような「事業的規模」のアパート経営を行うことは、原則として認められていません。

しかし、国家公務員法第103条第2項では、「人事院のルールに従って許可を得れば、自営が例外的に認められることがある」と記載されています。

つまり、許可を得れば、事業的規模のアパート経営が可能になるということです。

ここでは、許可申請前に確認しておくべき事項や申請に必要な書類についてご紹介します。

3-1.申請前に確認しておくべき事項

自営にあたるアパート経営であっても、許可を得ることで、例外的に事業的規模での経営が認められる場合があります。

しかし、すべての申請が許可されるわけではなく公務員としての職務遂行に支障があると判断された場合には申請が認められないこともあります。

そのため、公務員がアパート経営を始める際は、以下3つの条件を満たしているかを事前に確認したうえで、申請を行うことが重要です。

《 申請前に確認しておくべき事項 》

- ❶ 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと

- ❷ 自営により不当な結果を生じるおそれがないこと

- ❸ 全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと

前述の通り、公務員には職務専念義務があるため、アパート経営が職務の遂行に支障をきたすようなことがあってはなりません。

そのため、公務員が事業的規模のアパート経営を行う場合は、職務に影響を及ぼさないよう、アパートの管理業務を不動産管理会社に委託することが求められます。

また、公務員としての職務と、個人として所有するアパートとの間に、特別な利害関係がないことも確認すべき事項のひとつです。

特別な利害関係とは、例えば、都市開発にかかわる部署に勤務している公務員が、業務上得た情報をもとにアパート経営の用地を取得したり、公務上取引のある業者に自身が経営するアパートへの入居を斡旋したりするようなケースなどが該当します。

加えて、公務員としての中立性、公正性、信頼性を損なうような行為をしていないかどうかも重要なポイントです。

例えば、内容が不明確・曖昧な契約をしているなど、公務員としての信用を損なうような経営形態をしている場合、申請が許可されないケースがあるため注意しましょう。

3-2.許可を申請する際の流れ

公務員がアパート経営の許可を申請する際には、「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」と下記の書類を提出する必要があります。

《 許可を申請する際に必要な書類 》

- ❶ 不動産の登記簿謄本

- ❷ 図面など賃貸する不動産の状況が分かる書面

- ❸ 賃貸契約書の写しなど賃貸料収入額が分かる書面

- ❹ 管理委託契約書の写し、または不動産の管理業務の方法が分かる書面

- ❺ 事業主氏名、当該職員との続柄、当該職員の当該事業への関与の度合い

- ❻ 職員の人事記録の写し

- ❼ その他参考となる資料

許可に必要な書類は諸官庁によって異なるため、所属先で事前に確認しましょう。

4.公務員がアパート経営を行うメリット

公務員がアパート経営を行うことには、下記のようなメリットがあります。

- 《 公務員がアパート経営を行うメリット 》

-

- 4-1.不労所得を得られる

- 4-2.アパートローンの審査に通りやすい

4-1.不労所得を得られる

公務員がアパート経営を行う最大のメリットに、不労所得を得られる点があります。

不労所得とは、労働をせずに得られる所得のことです。

アパート経営の管理業務を外部に委託すれば、時間と手間をかけることなく、長期に安定した収益を得ることができます。

これは、本業である公務員としての職務に専念しながら、将来の資産形成や老後の備えとして有効な収入源を確保できるという意味で、大きなメリットになると言えるでしょう。

アパート経営の収支構造を解説すると共に、目標とする手残り金額別のアパートの建築規模をご紹介します。

4-2.アパートローンの審査に通りやすい

アパートローンの審査に通りやすい点も、公務員がアパート経営を行うメリットのひとつです。

公務員は雇用や収入が安定していることから、金融機関からの信用が高く、ローン審査において有利に働くことがあります。

ただし、アパートローンの審査では、借り手の属性だけでなく、アパートの収益性や立地、将来的な資産価値なども重視されます。

そのため、本人の収入が安定していても、物件の条件によっては審査に通らないケースがあるため注意が必要です。

解説!

アパート経営で融資を受けるにはどのような方法があるでしょうか。その流れについて解説します。

5.公務員がアパート経営をする際の注意点

自営に当たらないケースであっても、ご自身が公務員で、かつアパート経営を行っているのであれば、あらかじめ勤務先に伝えておくことが望ましいと言えます。

理由としては、確定申告を通して「アパート経営で不動産所得を得ている」ことが、勤務先に知られてしまうためです。

確定申告とは、1年間の所得とその所得に対する所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。

公務員の給料だけであれば、勤務先が年末調整によって所得税の申告・納税を行うため、個人で確定申告をする必要はありません。

しかし、公務員の仕事とは別にアパート経営を行っている場合は、その分の所得(不動産所得)を、自分で確定申告する必要があります。

確定申告を行った場合、公務員としての給与所得と、アパート経営で得た不動産所得を合算した金額をもとに、所得税と住民税が算出されます。

所得税は「その年の給与所得」をもとに源泉徴収(給与から天引き)されますが、住民税は「前年の所得」をもとに算出されるため、給与以上の所得があることが勤務先に伝わってしまいます。

この場合、隠れて副業を行っている等の疑いをもたれるリスクがあります。

そのため、たとえ自営に該当しないケースであっても、アパート経営をしていることは、あらかじめ勤務先に報告しておいた方が良いでしょう。

6.アパート経営を始めたい公務員の方は

東建コーポレーションまでご相談ください

以上、公務員のアパート経営について解説しました。

公務員がアパート経営を行う場合、「5棟10室未満であること」、「年間家賃収入が500万円以下であること」、「管理業務を外部に委託していること」という3つの条件を満たしていれば、特別な許可を得ることなく始められます。

一方で、これらの条件を満たしていない場合でも、所定の手続きを経て許可を得ることで、アパート経営を行うことができます。

アパート経営は、公務員としての給与に加え、将来の資産形成や老後の備えにも有効な収入源となり得ます。

アパート経営をご検討中の公務員の方は、ぜひ東建コーポレーションまでご相談ください。

条件に適したアパート経営のご提案はもちろん、事業的規模のアパート経営に関するご相談も承っています。

PAGE TOP

PAGE TOP