- 文字サイズ

- 小

- 中

- 大

少子高齢化が背景にある日本ですが、賃貸経営の市場環境としては、土地価格や建築費が上昇していく一方で、家賃については横ばいの状況が続いているように見えます。

一見するとほとんど変わらない家賃ですが、実は地域によって家賃の増減傾向は異なります。また、賃貸住宅の種類によっても、家賃の上がり率は異なっています。

これから賃貸経営を始めるのであれば、今後も安定した入居が期待でき、それにより賃料水準が維持できる立地で、できれば賃料が上がる可能性が高い種類の賃貸住宅を選択したいものです。

そこで、この記事では「賃料が上がりやすい賃貸住宅」について解説します。

少しでも有利な条件で賃貸経営を行うために、ご参考となれば幸いです。

目次

家賃と建築費・土地価格の変化

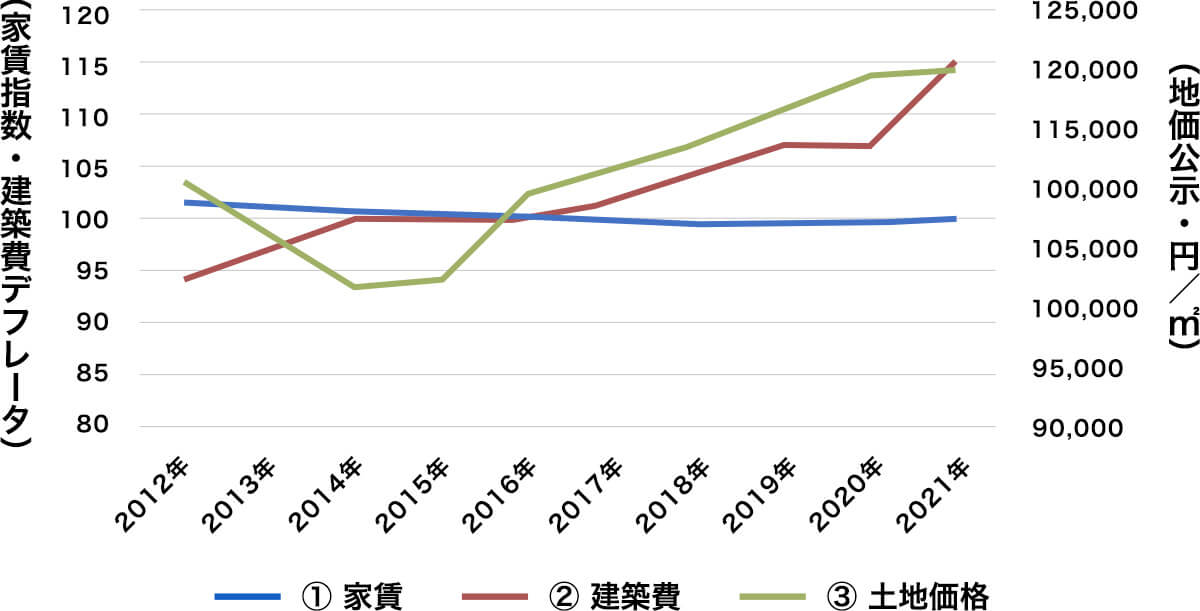

最初に、直近の過去10年において、賃貸住宅の「①家賃」と「②建築費」、及び「③土地価格」が、それぞれどのように推移してきたかを、グラフで確認してみましょう。

グラフを見ると、「②建築費」と「③土地価格」については総じて上昇傾向にあります。

一方で、「①家賃」については、ほぼ横ばいです。

- ※「①家賃」については、消費者物価指数の「家賃指数」を用いています。「家賃指数」とは、全国の住宅の値動きを示したものです。

- ※「②建築費」については、「建築費デフレーター(住宅総合)」を用いています。「建築費デフレーター」とは、建築費の値動きを指数化したものです。

- ※「③土地価格(地価)」については、全国の住宅地を対象に「地価公示価格」の平均値を用いています。「地価公示価格」とは、国が行っている土地単価の評価額のことです。

- 出典:

-

- ①家賃………

- 政府統計の総合窓口「消費者物価指数」

- ②建築費……

- 国土交通省「建設工事費デフレーター」

- ③土地価格…

- 国土交通省「地価・不動産鑑定」

賃貸経営の収益性を示す「利回り」は、家賃収入を取得費用(賃貸住宅建築の総事業費)で割って算出します。そのため、家賃はほとんど変化しない反面、建築費は上がっているということは、賃貸経営の利回りが悪化してきている(下がってきている)ということになります。

ただし、このグラフは全国平均を示すものであるため、地域ごとに見ると家賃が増加しているエリアもあります。そのため、「建てれば入居が付く」という一昔前の賃貸経営と比べて、これからの賃貸経営では、将来的にも長期安定経営が見込める立地か否かを見極めることが非常に重要となります。

賃貸住宅の種類別に見る、

賃料単価の違い

前章では、全国的に見た賃貸経営の利回りは、一昔前に比べて低くなる傾向があるため、立地の見極めが重要であることを解説しました。

では、賃貸住宅の種類についてはどうでしょうか。賃貸住宅の種類によって、賃料単価や賃料の上昇傾向が異なるのであれば、より優位な賃貸住宅を選択するのが有利です。

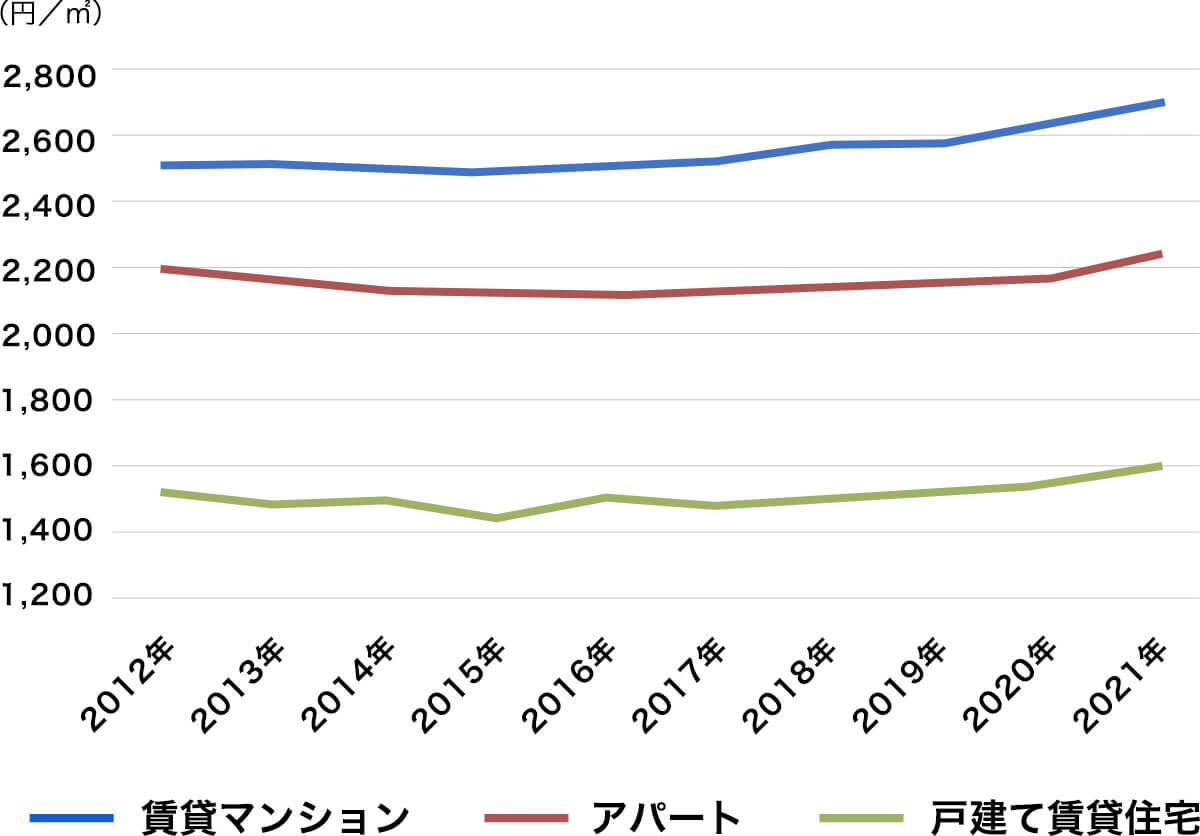

例えば、首都圏における賃貸マンションとアパート、戸建て賃貸住宅の賃料単価(1㎡あたりの家賃単価)の平均額の推移は、下記のようになっています。

賃料単価(首都圏) 》

出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー」

上グラフのように、首都圏ではいずれの賃貸住宅でも、賃料の微増傾向が見られます。そして、賃料単価の高い順から、賃貸マンション、アパート、戸建て賃貸住宅となっています。

なお、戸建て賃貸住宅の賃料単価が低いのは、間取りが大きいためです。戸建て賃貸住宅は広いファミリータイプの間取りが主流であるため、賃料単価で見ると、数値が低くなりやすいのです。

一方、賃貸マンションやアパートの、都市部における主流の間取りは、ワンルームや1Kといった単身向けの間取りです。単身向け間取りは面積が狭いため、賃料単価を上げても、家賃の総額は抑えられます。

では、賃貸マンションとアパートを比較してみるとどうかと言うと、賃貸マンションの方が賃料単価は高くなっています。理由としては様々なものがありますが、ひとつには賃貸マンションの方が相対的に立地の良い物件が多い点が挙げられます。

また、賃貸マンションは上層階へと住戸を積み上げていくことができます。賃貸住宅の賃料単価は上層階に行くほど高くなるため、2階以下で建築するアパートと比べると、階数の高い賃貸マンションの方が、賃料単価の高い部屋が多くなります。

また、首都圏においては、アパートよりも賃貸マンションの方が賃貸需要が高い傾向にある点も、賃料単価が高くなっている理由です。

賃貸住宅の種類別に見る、家賃の上昇率の違い

ここで、首都圏を対象として、賃貸住宅の種類別に、2012年と2021年とそれぞれの賃料と10年間の上昇率を示します。

家賃の上昇率(首都圏) 》

スクロールしてご覧下さい

| 賃貸住宅の種別 | 2012年 | 2021年 | 上昇率 |

|---|---|---|---|

| 賃貸マンション | 2,526円/㎡ | 2,714円/㎡ | 107.4% |

| アパート | 2,186円/㎡ | 2,251円/㎡ | 103.0% |

| 戸建て賃貸住宅 | 1,529円/㎡ | 1,602円/㎡ | 104.8% |

出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー」

上昇率は、高い順に賃貸マンション、戸建て賃貸住宅、アパートとなっています。

特に賃貸マンションに関しては、10年間で7.4%も上昇しています。全国平均では家賃が緩やかに下落している中、首都圏の賃貸マンションの家賃指数は逆に7.4%も上昇していることから、賃貸経営を行うエリアを見極めることの重要性と、都市部における賃貸マンションの優位性が分かります。

このことから、将来的にも入居が見込める立地であれば、賃貸マンションが最も賃料単価が高く、最も家賃の上昇率も高いため、一番優位性がある賃貸住宅と考えられます。

賃料が上がりやすい賃貸住宅は、

都市部の賃貸マンション

ここまでの結論づけとして、これから賃貸経営を行うのであれば、概ね都市部での賃貸マンション経営に優位性があることが分かります。 ただし、繰り返しになりますが、どんな地域、どんな立地でも賃貸経営に適している訳ではありません。例えば、都市部であっても「NG」の場合もあれば、郊外であっても「OK」の場合もあります。 そのため、賃貸経営の立地判断については、土地活用の専門会社へ市場調査を依頼して確認した方が良いでしょう。

役立つコンテンツ

- 全国の自治体を対象に、地域の家賃相場を間取り別ので確認することができるコンテンツです。同じ間取りでも、地域によって相場家賃が異なることが分かります。オーナー様にも入居希望者様にもお役立て頂けます。

- 全国の市区町村単位で、人口や世帯数、新設貸家着工戸数などの市場データを確認することができます。併せて、生活施設数や教育施設、医療・福祉施設数なども確認できるため、入居希望者様にもお役立て頂けます。

- 全国の自治体ごとに、歴史や産業、特産品、イベントや観光スポットなどを紹介するコンテンツです。

数値データでは分からない地域ごとに特徴を確認することができます。

賃貸マンションが入居希望者様に人気の理由

前章にて、都市部における賃貸マンションの需要が底堅いことが分かりました。

都市部においては、賃貸マンションに住みたいという入居希望者様は多くいらっしゃいます。特に、独身の社会人様や単身赴任者様等の、比較的家賃の支払い能力が高い方に、賃貸マンションは人気です。

では、なぜ賃貸マンションに住みたいという方が多いのでしょうか。

この章では、賃貸マンションが人気の理由について解説します。

① 防犯性が高い

賃貸マンションが選ばれる理由のひとつに、防犯性が高いという点が挙げられます。 賃貸マンションには、「集合玄関」というアパートにはない空間があります。そして集合玄関は自動扉が設置されたオートロックであることが一般的。

オートロックにより、賃貸マンションの建物自体への出入りが制限されるため、防犯性が高くなります。そのためオートロックは、特に女性の入居者様に人気の設備です。また、賃貸住宅は、上層階の方が下層階よりも泥棒に侵入されるリスクが下がります。賃貸住宅の中でも、賃貸マンションは階数が高いため、自然と高いセキュリティ性を得られる点もメリットです。

② 防音性が高い

賃貸マンションは、賃貸住宅の中でも防音性が高い傾向があります。

音は単位面積あたりの重量が大きいほど、透過損失が大きくなり遮音性が高まります。

賃貸マンションは、主に重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造で建てられるため、木造や軽量鉄骨造よりも重量が大きく、その分遮音性も高まります。

賃貸物件の入居者様は、隣や上下階から聞こえる音を気にしますので、防音性の高い賃貸マンションの人気が高まる傾向があります。

③ 利便性が高い

賃貸マンションには、立地が良く、利便性の高い物件が多い傾向があります。これには理由があり、賃貸マンション、つまり中高層の建物を建てるためには、高い「容積率」が必要になります。「容積率」とは、敷地面積に対する建物の延床面積における割合のことです。

「容積率」はエリアごとに異なり、土地に指定されている容積率が高ければ、賃貸マンションのような大きな建物を建てることができます。そして、一般的に高い容積率が指定されているエリアは、都市部や駅に近い等の利便性が高い立地であることが多いです。

つまり、賃貸マンションを建てるには高い容積率が必要であり、高い容積率は便利な場所に指定されることが一般的であることから、結果的に賃貸マンションには立地の良い物件が多くなるのです。

東建コーポレーションでは、自社生産による高耐震・制震性に優れた建築商品を揃えています。

④ 安全性が高い

賃貸マンションは堅牢な躯体であるため、安全性が高い建物です。

中高層の建物を建築するためには、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造で建てる必要があるのですが、これは同時に地震時の揺れや豪雨、台風に対しても強い耐力を発揮することにも繋がるため、比較的安心して過ごすことができます。また、賃貸マンションは耐火建築物であることから、火災にも強いです。

頑丈なイメージがある賃貸マンションは、入居者様に安心感を与えます。

自然災害の多い日本では、安全性の高い賃貸マンションの方が人気が高まることは、ある意味当然と言えるのです。

賃貸マンションを建てるに

あたって知っておきたいこと

賃貸マンションは賃料の単価も高く、賃料の上昇率も大きい魅力的な賃貸住宅ですが、オーナー様にとってはデメリットになる部分もあります。この章では、賃貸マンションを建てるにあたって知っておきたいことを解説します。

① 建築費が割高となる

賃貸マンションは、アパートや戸建て賃貸住宅に比べると、建築費が割高です。

躯体の材料が重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造であるため、木造や軽量鉄骨造と比べると建築費単価が高くなります。

また、賃貸マンションにはエレベーターや自動扉、上層階に給水するためのポンプ等、アパートや戸建て賃貸住宅には付いていない設備も必要になります。

このように、躯体の材料費が割高で、共用部にも設備が付加されることから、建築費が高くなってしまうことがデメリットです。

建築費が高くなれば、借入金や、毎月のローン返済金額も高額になります。

② 維持費が高くなる

賃貸マンションは、アパートや戸建て賃貸住宅に比べると、維持費も割高となります。

賃貸マンションの維持費が高くなるのは、共用部にエレベーターや自動扉、給水ポンプ、廊下や階段の照明等の設備があるためです。共用部の設備を動かすために、オーナー様の水道光熱費も高くなります。

また、設備を正常に維持するためには、メンテナンス費用や法定点検費用も必要です。

例えば、戸建て賃貸住宅には共用部がないため、オーナー様には水道光熱費や設備維持費が一切発生しません。

アパートも、廊下や駐車場の照明や、ハウスクリーニング時の水道使用を除けば、基本的にオーナー様側に水道光熱費や設備維持費は発生しません。

しかし、賃貸マンションには共用部にまとまった設備があることから、オーナー様のランニングコストは高くなってしまいます。

③ 大規模修繕費が高くなる

賃貸マンションは、大規模修繕費が高くなる傾向があります。

まず、賃貸マンションは建物の規模が大きいため、その分大規模修繕費の総額が大きくなります。

例えば、外壁塗装は広い面積を塗り替える必要があることから、小さな面積で済むアパートや戸建て賃貸住宅よりも費用が高額になります。戸数も多いため、給湯器などの交換をする場合にも、総額が大きくなります。

また、賃貸マンションは屋上がアスファルト防水となっていることが多いため、アスファルト防水の更新費用も生じます。

さらに、エレベーターもあることから、エレベーターの修理やメンテナンス費用も必要になってきます。

規模が大きく、共用部の設備も多いことが、賃貸マンションの大規模修繕費が高くなる理由となります。

まとめると、賃貸マンションは賃貸住宅の中でも、初期費用(建築費等)、ランニングコスト(返済額、修繕費等)のどちらも高額になるため、こうした支出に見合う金額の家賃収入が見込める立地でなければ、安定経営が成り立たないとも言えます。そのため、賃貸マンション経営は、都市部や駅前・駅近などの高額な家賃が設定できるエリアで行うことに適しています。

支出に見合う収入が見込める立地であれば、戸数が多く確保でき、入居需要も高い賃貸マンションは、優れた土地活用方法となります。

アパート経営や戸建て賃貸経営のメリット

賃貸マンション経営には、賃貸経営を行う上でたくさんの優位性がありますが、土地の規模や立地条件によっては、賃貸マンション経営よりも、アパート経営や戸建て賃貸経営の方が適していることもあります。

そこで、最後にアパート経営や戸建て賃貸経営を選択した場合のメリットについてご紹介します。

① アパート経営

アパート経営は、賃貸マンション経営に比べると建物の規模が小さく、木造や軽量鉄骨造といったコストの安い材料で建築できるため、投資額を抑えやすいと言えます。借入金を少なくできるため、借入金の返済リスクも下げることができます。

また、共用部に設備がほとんど必要ないことから、維持費が抑えやすい点もメリットです。

スケールメリットを活かして多くの手残り収入が望めるのが賃貸マンション経営の強みなら、小規模であっても利回りを高くしやすいのが、アパート経営の強みです。

- 《 アパート経営の強み 》

-

- 投資額を抑えやすい

- 維持費を抑えやすい

- 利回りを上げやすい

② 戸建て賃貸経営

戸建て賃貸経営は、小さな土地でもできる点がメリットです。不整形な土地であっても、一戸建て住宅さえ建てられる敷地であれば、実現可能な土地活用となります。

また、建物規模が小さいため、投資額も抑えやすいのも特徴です。人によっては全額自己資金でもできる規模であるため、借り入れを行わずに土地活用がしたいという方にも向いています。

さらに、共用部が全くないことから、共用部の維持費がかからない点もメリットです。

ただし、戸建て賃貸経営の場合、必然的に間取りはファミリータイプとなってしまうことから、㎡あたりの賃料単価は低いと言えます。そのため、投資効率を考慮すると、戸建て賃貸経営はアパート経営や賃貸マンション経営よりも劣ります。

反面、戸建て賃貸住宅は市場への供給量が少ないことから底堅い入居需要があり、入居競争力が高い点が強みとなります。

- 《 アパート経営の強み 》

-

- 小さな土地でも建てることができる

- 投資額を抑えられる

- 維持費を抑えられる

- 入居需要が底堅い

まとめ ご所有地に適した土地活用についてのご相談は、

東建コーポレーションまでお声がけ下さい

以上、賃料が上がりやすい賃貸住宅について解説してきました。

過去10年間において、全国的には、土地価格や建築費は上昇していますが、賃貸住宅の家賃は横ばい、もしくは緩やかに減少している状況が続いています。

そのため、これからの賃貸経営においては、長期に入居が見込める立地で行うことが重要であると共に、立地に適した賃貸住宅を建築することが大切です。

首都圏のような都市部では、賃料単価と賃料の上がり率が共に賃貸マンションが最も高く、優位性があります。また、賃貸マンションには「防犯性が高い」、「防音性が高い」、「利便性が高い」等の強みがあるため、入居競争力も高いと言えます。

一方で、賃貸マンションを建てるにあたっては、「建築費が割高となる」や「維持費が高くなる」、「大規模修繕費が高くなる」といったデメリットもあるため、立地や土地の広さなどにより、賃貸マンション経営よりも、アパート経営や戸建て賃貸住宅が向いているケースもあります。

賃貸経営を成功に導くためには、今後ますます、立地の見極めや適正な事業計画の立案が重要となりますので、ぜひ、地域密着型の土地活用ノウハウを持つ、東建コーポレーションまでご相談下さい。

PAGE TOP

PAGE TOP