- 文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめて土地活用をする方の場合、何から手を付ければ良いのか分からない人も多いのではないでしょうか。

土地活用には広範囲の検討が必要で、税務をはじめ不動産、建築、金融、権利関係など、様々な観点から考える必要があります。検討範囲が広がると、頭が混乱してしまい、土地活用に踏み出せなくなる人も少なくありません。

しかし、土地活用は比較的安全な投資であり、しっかり調査し準備して行えば、半世紀近くにわたって安定収益を得ることができますし、大きな節税効果が得られ、権利問題や資産承継問題の解決策にもなります。

土地活用を進めていくには、まずは土地活用を始めるまでの「全体の流れ」を知っておくことが有効です。

この記事では、土地活用の初期段階である「土地活用の企画プランニングの流れ」について解説します。

企画プランニングの流れとは、一体どのようなものでしょうか。具体的に見ていきましょう。

関連記事:【2024年最新版】土地活用の方法28選| 特徴や選び方を解説!

目次

1.土地活用の目的を決める

土地活用を行うにあたり、最も重要なのが「土地活用の目的」を決めるということです。

土地活用には様々な選択肢がありますが、目的がはっきり決まっていない人は、なかなか決断できない状態に陥りやすくなります。

土地活用の目的には、例えば以下のようなものが挙げられます。

≪ 土地活用の目的の例 ≫

- ・相続税対策をしたい

- ・親から引き継いだ土地を守りたい

- ・2人の子供に平等に資産を残せるようにしたい

- ・土地の維持費を軽くしたい

- ・老後の安定収入が欲しい

- ・高収益を得たい

- ・古くなった貸家を建替えたい

- ・畑をやらなくなったので、何か活用したい

- ・都心に住んでいるが税負担が大きいので賃貸併用住宅にして家賃収入を得たい

土地活用では、「相続税対策をしたい」という目的の人が比較的多いです。

相続税対策が土地活用の目的の人は、賃貸住宅経営を選択するケースが多いです。アパートや賃貸マンションを建築することは、相続財産の評価を下げる効果が非常に高いためです。

また、同じ相続対策でも、2人の子供に平等に資産を分け与えたいという人もいらっしゃいます。このような方は、例えばアパートを1棟建てるよりも、戸建て賃貸住宅を2棟(または4棟)に分けて建てた方が、目的に沿っていると言えます。

高い収益を得たいという方は、貸店舗などの商業用の賃貸建物が適していますし、土地を暫定的に活用したいという方は、コインパーキングなどが向いています。

土地活用には色々な種類があり、それぞれメリット・デメリットがありますが、土地活用の目的によって、採るべき選択肢は変わってきます。土地活用を無駄な投資に終わらせないためにも、目的はしっかりと定めておく必要があるのです。

相続税についてや相続税対策におすすめの「賃貸住宅建築」、賃貸住宅建築による相続税対策効果などをご説明します。

2.土地活用の種類を知る

土地活用の種類を知ることも重要と言えます。

オーナー様の考える「土地活用の目的」に合致した土地活用の方向性を決めるにあたり、選択肢を知っておくことは有益です。

土地活用の種類には、大きく分けて「借家事業」と「暫定利用」、「借地事業」の3つにグルーピングされます。

「借家事業」

「借家事業」とは、建物を建てて家賃収入を得ることです。借家事業は最も典型的な土地活用であり、借家事業のことを土地活用とイメージしている人も多いと思います。

借家事業には、アパートや賃貸マンション、貸店舗付き賃貸マンション、賃貸併用住宅、戸建て賃貸などがあります。

オフィスビル、ビジネスホテル、高齢者施設、保育園等も借家事業の範疇に含まれますが、オーナー様が自分で営業するわけではなく、各事業者に建物を貸し出す事業形態となります。

建物を建てて貸し出す借家事業は、用途にかかわらず最も相続税の節税効果が高い活用方法です。相続税対策が目的の人は、基本的には借家事業の中から最も適した活用方法を選ぶことになります。

「暫定利用」

「暫定利用」とは、建物を建てずに、暫定的に収入を得る土地活用のことです。代表的なものに月極駐車場やコインパーキングがあります。

その他として暫定利用には、野立て看板用地、カーシェアスペース、キッチンカースペース、資材置き場、太陽光発電などがあります。

暫定利用は、初期投資額は少ないですが、収入も少ない点が特徴です。また、相続税の節税効果も見込めません。

暫定利用は、その名の通り良い土地活用が見つかるまで当面行う暫定的な活用方法です。土地の固定資産税等、維持費の負担を軽減したい人におすすめの土地活用となります。

「借地事業」

「借地事業」とは、建物所有目的の人に土地を貸し、地代収入を得る土地活用のことです。

借家事業で得られる賃料が「家賃」であるのに対し、借地事業で得られる賃料は「地代」と呼ばれます。一般的に、地代は家賃よりも低いため、借地事業は借家事業と比べると収入は低くなります。ただし、暫定利用よりは収入が大きいことが一般的です。

借地事業は収入こそ借家事業に及びませんが、建物投資をしなくて良いという点が大きなメリットとなります。建物所有者は借地人(土地を借りる人)となるため、建物の修繕費も不要です。借金も必要ありませんし、管理の手間をほとんどかけることなく安定した収益を得られます。

近年行われる借地事業は、定期借地権と呼ばれる借地権です。定期借地権とは、更新の概念がなく、借地期間が満了したら土地を確実に取り戻すことができます。

昔は定期借地権という借地がありませんでしたので、一旦土地を貸したら地主は半永久的に土地を取り戻すことができないということがありました。しかしながら、現代では定期借地権があるため、地主も安心して土地を貸すことができるようになったのです。

ただし、定期借地権は商業向きの立地で、かつ、まとまった広さのある土地でないと、テナント(借地人)が現れないため、実現が難しい土地活用となっています。また、相続税の節税効果は借家事業よりも少ないです。

借地事業は、投資はしたくないけれども安定収入を得たいという人におすすめの土地活用となります。

特徴や選び方を解説!

この記事では、28種類の土地活用方法について「立地適性」や「土地面積の目安」、「期待できる効果」を、それぞれご紹介します。

3.土地活用の相談をする

土地活用の目的を決め、土地活用の種類もある程度把握したら、土地活用の具体的な検討に入ります。

このとき問題になるのが、土地活用の具体的な検討を始めるには、誰に土地活用の相談をすべきか、ということです。

結論から言いますと、土地活用の相談は「土地活用専門会社」が最も適していると言えます。

土地活用を行うには、様々な種類の専門家からアドバイスを得る必要があります。例を挙げると、税理士、建築士、金融機関、不動産仲介会社、管理会社などです。これらの専門家に一人ずつ相談を持ち掛けるのは大変ですし、相談できたとしても局所的な回答になってしまいます。

その点、土地活用専門会社の場合、これらの専門家を同じ会社内に持っていたり、専門家と連携しているため、調整をしてくれたり、総合的な判断をしてくれます。

土地オーナー様にとっても、相談する窓口がひとつの方が便利ですし、解釈の行き違いも少なくなります。

この記事では土地活用のテーマに応じた相談先を紹介する他、最初に行う土地の活用方法についての相談や、提案を受けた後にセカンドオピニオンを聞きたい場合等の相談先についても紹介します。

土地活用専門会社に相談を持ち掛けると、通常、市場調査を行うことになります。

市場調査では、オーナー様が所有する土地が、どんな活用方法が適しているか、どんな建物が建てられるのかを把握するために行われます。オーナー様の土地にかかる法的な制限の確認、そのエリアでの賃貸入居需要などの確認も行われます。

その上で、オーナー様の考える「土地活用の目的」を軸にして、土地活用の選択肢を考えていきます。

この記事では、土地活用において欠かせない市場調査の方法や、土地別の人気土地活用法などをご紹介しています。

4.土地活用プランの提案を受ける

土地活用専門会社に土地活用の相談を持ち掛けると、オーナー様の考える「土地活用の目的」を踏まえて、土地活用のプランが立案されます。

はじめは、大まかなプランが示され、賃貸建物の建設規模(構造、階数、賃貸戸数など)や、建築費と収益の予想が示されることになります。

土地活用を行う土地で、どのような建物が建ち、費用がいくらぐらいかかって、どれくらい儲かるのか、節税効果はどれくらいなのかを大まかに試算して、オーナー様のイメージと擦り合わせをします。

オーナー様のイメージと擦り合わせながら、計画の方向性が絞られてきたら、具体的な土地活用プランの作成に入ります。

ただし、土地には、様々な規制がかかっているため、オーナー様が思っていたような建物が建てられないこともあります。

建築可能な建物の用途や大きさは、都市計画法や建築基準法、各自治体の条例等によって決まります。これらの規制を踏まえて建物を設計するには、一級建築士による専門的な知識が必要です。土地活用専門会社の一級建築士は、土地の規制を詳しく調べた上で、建築可能な建物を提案します。

建築可能な建物が決まると、賃貸面積も決まります。賃貸面積はお金を生み出す面積であるため、広ければ広いほど稼げるということです。

土地活用専門会社の提案は、基本的には賃貸面積を最大化する形で提案をしてくれます。

賃貸面積が決まれば、それに伴って賃料を算出することができます。土地活用専門会社は物件の周辺を詳しく調査して、適切な賃料とランニングコストを提案してくれることが通常です。

また、設計プランが決まれば建物の延床面積(各階における床面積の合計のこと)が決まります。

土地活用専門会社は設計プランに基づき、建築費の見積もりを提案してくれます。

竣工後のシミュレーションに関しては、借入金の返済計画も合わせて確認します。借入金が無理なく返済できる計画かを確認することは非常に重要です。

5.プランをブラッシュアップする

土地活用の提案を受けたら、必ずその提案で契約しなければならないわけではありません。

オーナー様の土地活用の目的を達せられないと考える場合は、図面や収支計算書を修正し、提案をブラッシュアップ(磨き上げる)した上で契約に至るケースもあります。

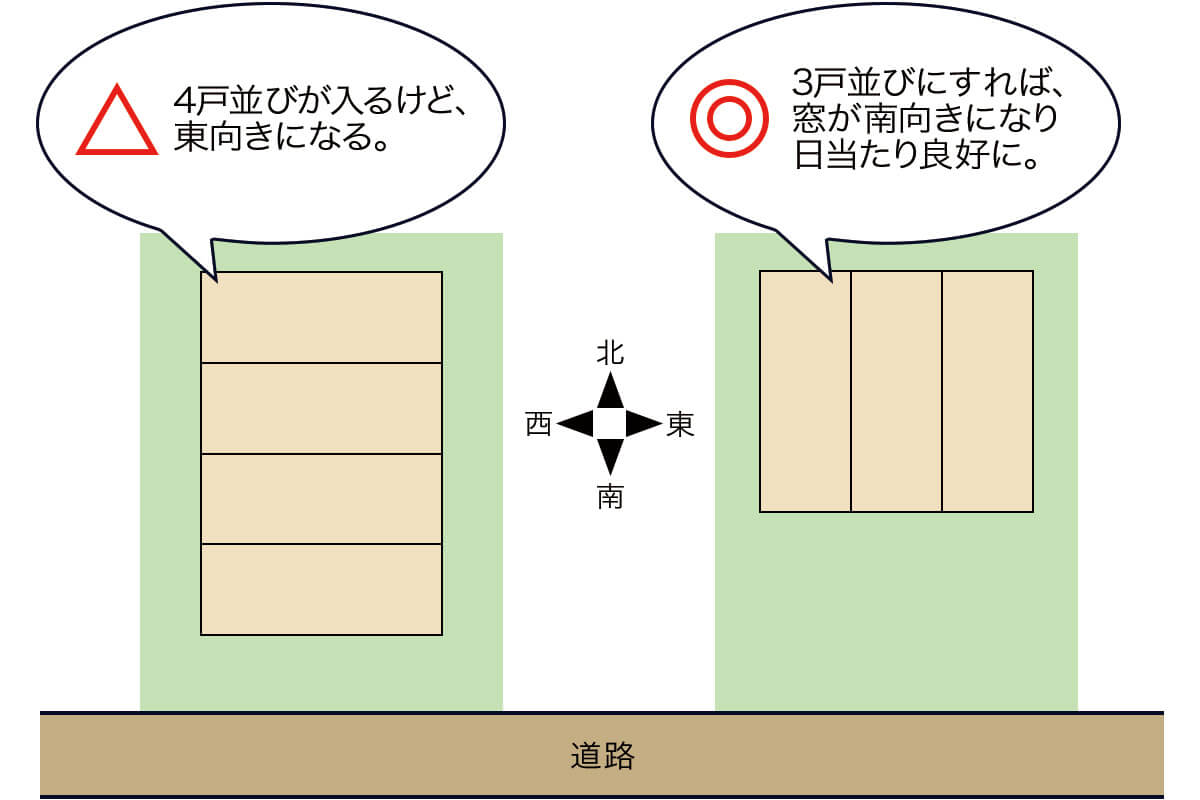

例えば、敷地の活用効率を考えて4戸並びのアパートの計画が出されましたが、これだと窓側が東向きになり、日当たりが悪くなるため、南向きに変更しました。しかしこの場合、3戸並びしか入らなくなり、収益性は少し落ちる結果に。敷地の最大活用を優先するか、あるいは将来の安定経営のために南向きの環境を選択するか、判断に迷うところ。そんな時は、2つの図面と収支計画を比較しながら、専門家のアドバイスを得ながら決めることになります。

あるいは、駐車場の配置についても、敷地を最大限有効に活用しつつ、入居者様が駐車しやすい配置、動線というものを追求します。

家賃設定に至っても、同じ間取りだからと言って、一律で同じ家賃にするのではなく、人気の高い角部屋は少し高くし、中部屋の家賃と差を付けるとか、一階部分の入居に不安があれば、専用庭を設けたり、目隠しの植樹をしたりと、きめ細かく事業計画をブラッシュアップしていくわけです。

さらには、資金調達の計画を立て、金融機関からの借入金利、返済期間を調べ、収支計画のシミュレーションを作成。収支計画は、最初の10年は入居率100%で計算しますが、以降は入居率は下がる前提でシミュレーションし、空室リスクの許容範囲を確認します。

また、将来必要となる大規模修繕の発生時期と予想費用を出し、家賃収入の中から修繕積立金をどのようにプールしていけば良いか、などについても確認します。

このように、土地活用のプランニングは非常に広範囲、かつ綿密に行う必要があり、ブラッシュアップが必要となるわけです。

でも、プランニングをしっかりと行えば、それだけ土地活用の成功確率は高まるということ。

オーナー様が納得いくまで、じっくりとご検討されることをお勧めします。

この記事ではアパート経営における「キャッシュフロー」についてご説明したのち、その内訳である「収入」と「支出」について、順番に解説しています。

6.請負契約を締結する

プランを十分にブラッシュアップし、納得いく形となったら土地活用専門会社と請負工事契約を締結します。

大手の土地活用専門会社の場合、アパートや賃貸マンションの管理会社(サブリース会社)も有していますので、竣工後の管理の契約や、サブリースの契約も結ぶことになります。工事から竣工後の入居者募集、管理、メンテナンスに至るまで一括で依頼できます。

土地活用専門会社であれば、土地活用のすべてを任せる形で始めることができ、安心です。

土地活用の企画プランニングは、経験と実績が豊富な

東建コーポレーションにお任せ下さい

以上、土地活用の企画プランニングの流れについて解説してきました。

土地活用を検討していくには、最初に目的を定めることがとても重要となります。オーナー様の考える「土地活用の目的」によって、土地活用の選択肢は変わってくるからです。

土地活用の相談先としては、土地活用専門会社が適任と言えます。多数の専門家の知識を必要とする土地活用プランニングは、多数の専門家と連携している土地活用専門会社が、最も効率が良く、便利です。

東建コーポレーションは、土地活用専門会社のパイオニアとして、経験豊富な専門家と連携し、数々の土地活用実績があります。

オーナー様が納得いくまで話し合い、ベストなプランを一緒に考えます。

土地活用の企画プランニングは、経験と実績が豊富な東建コーポレーションにお任せ下さい。

PAGE TOP

PAGE TOP