- 文字サイズ

- 小

- 中

- 大

広い土地は、ただそれだけで希少性が高いと言えます。

土地が広ければ、狭い土地に比べると土地の使い方にも融通が利き、土地活用の選択肢も増えるため、断然有利です。また、広い土地でしかできない土地活用もあります。

しかしながら、その豊富な土地活用の選択肢が、かえって最適な土地活用は何かを見えにくくし、どのような土地活用を行えば良いのかを分からなくしてしまうという側面もあります。

広い土地はどのように活用すれば良いのか、土地が広いという強みはどのように活かせるのか、お悩みの土地オーナー様もいらっしゃることでしょう。

この記事では、こうした「広い土地の活用方法」について、詳しく解説します。

関連記事:【2024年最新版】土地活用の方法28選| 特徴や選び方を解説!

目次

広い土地の活用法の決め手となる2つのポイント

広い土地のポテンシャルは高く、それ故に様々な土地活用の選択肢があります。

しかし、広い土地だからといって何でもできるわけではありません。

最初に、広い土地の活用法を検討する際の決め手となる、2つのポイントについて解説します。

① 土地の利用規制

土地活用を検討する上でまず知っておきたいのは、「土地には法律による利用規制がある」という点です。どこでも、どのような用途の建物を自由に建てられるというわけではなく、建築可能な建物用途は場所によって決まっているのです。

また、土地利用の規制は都市部ほど厳しいのが特徴です。都市部には様々な土地利用ニーズがあるため、放っておくと乱開発がなされる可能性があることから、土地の利用制限は厳しくなっています。

土地の利用規制として代表的なものに、「用途地域」と「容積率」という2つの制限があります。

「用途地域」とは、エリアごとに建築可能な建物の用途を定めた規制のことです。

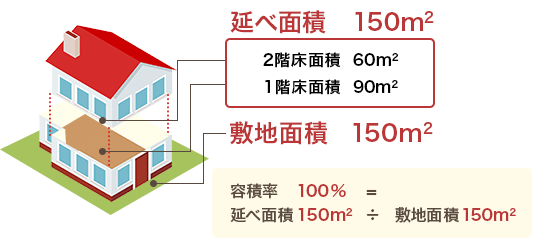

これに対し「容積率」とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合を指します。

「用途地域」によって建物の用途が絞り込まれ、「容積率」によって建物の規模が決まるという関係です。

用途地域は大きく住居系、商業系、工業系の3つに分類され、さらに細分化されて用途地域の種類としては、合計で13種類になります。

13種類の用途地域の中で、特に指定が多い地域と言えるのは、「第一種住居地域」と「第一種低層住居専用地域」の2つです。そのため、ご所有地が「第一種住居地域」か「第一種低層住居専用地域」のいずれかに指定されているという人は多いと思われます。

「第一種住居地域」は、「住居の環境を保護するための地域」とされており、住居系の用途地域ながら、3,000㎡までの店舗やホテル等も建てられるのが特徴。

これに対し「第一種低層住居専用地域」は、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域」であるとされ、原則として店舗を建てることができません。

このように同じ面積の土地であっても、用途地域によって店舗の建築が可能か否かなどの違いが生じます。

ボタンを選択するとPDFが開きます

容積率とは、建物の規模を決める数値であると言えます。

容積率が高く指定されている土地ほど、大きな建物、つまり階数の高い建物を建てることができます。

例えば同じ500坪の土地でも、4階建ての賃貸マンションとなるか、15階建ての賃貸マンションになるかは、容積率次第ということです。土地活用を検討する場合、用途地域による規制が厳しい地域ほど、指定されている容積率が小さいほど、土地活用の選択肢は狭まることになります。

用途地域の規制内容が最も厳しく、かつ、容積率も小さい地域と言えるのは、「第一種低層住居専用地域」です。そのため「第一種低層住居専用地域」は、土地活用の選択肢が少ない地域であると言えます。しかし、できることが限られていれば、土地活用の方法で悩む必要は少なくてすみます。「第一種低層住居専用地域」であっても「住宅」の建築は可能であるため、アパート経営が最有力の土地活用方法と言えるでしょう。

| 容積率 | = | 延べ面積 | ÷ | 敷地面積 |

② 立地

広い土地で土地活用を検討する場合、立地も大きな決め手となります。

仮に土地の利用規制で貸店舗の建築が可能な地域であっても、店舗に適した立地でなければ、貸店舗の賃貸ニーズはありません。

広い土地であっても、駅から近ければ賃貸マンションの建築が考えられる反面、駅から離れてしまうと、賃貸マンションを建築することは難しくなっていきます。

また、同じく広い土地でも前面道路が広ければ商業的な利用も考えられますが、前面道路が狭ければ商業的なニーズは小さくなります。

土地活用には様々な種類がありますが、それぞれの賃貸需要は立地で決まります。ご所有地で最も賃貸需要の高い活用方法を選ぶというのが、土地活用の方法を決める際の基本的な考え方です。

駅前などの極めて好立地である場合、オフィスやホテル、商業施設、賃貸マンション等の複数の土地活用方法で高い賃貸需要があります。このような場合、賃貸需要が見込める複数の土地活用の中から、最も賃料単価の高い土地活用の方法を選ぶのが基本となります。

例えば、東京駅前の丸ノ内に賃貸マンションがなく、オフィスビルが多い理由は、丸ノ内では賃貸マンションよりもオフィスの方が賃貸需要も収益性も高いためです。

一方で、東京の中心部から少し離れていくとオフィスの賃貸需要が弱くなり、賃貸マンションの需要が強くなります。

東京の郊外でオフィスがなく、賃貸マンションが多い理由は、郊外になるとオフィスよりも賃貸マンションの方が賃貸需要は高く、収益性も高い傾向があるためです。

広い土地を有効活用する方法10選

この章では、広い土地の活用方法について、具体的に10選をご紹介します

① 賃貸マンション経営

面積が広く、容積率が高い土地を活かすには、賃貸マンション経営が効率的です。

賃貸マンションは、横にも縦にも建物を大きくすることができ、広い土地を目一杯有効に活用できます。

例えば、広い土地にアパートを建てようとすると、複数棟を連ねて建てるようなイメージになります。

ひとつの敷地に複数棟のアパートを連ねると、どうしてもアパートとアパートの間に未利用の土地の空間が発生し、土地の使い方として非効率。

賃貸マンションであれば、広い土地に一棟だけを建てることから、土地にデッドスペースが発生しにくく、効率的です。

また、賃貸マンションは建物を上に伸ばすことができます。

住宅の賃料は高層階に行くほど高く設定できるため、2階建てアパートよりも収益性を高めやすいのも有利な点です。

賃貸マンションは、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造で建築することが多く、木造よりも地震時の揺れが少ないため、外壁を重量のある石やタイルで仕上げることができ、高級感を演出しやすいという特徴もあります。また、石やタイルで仕上げられた建物は高級感があるだけでなく、劣化速度も遅いことから、高い賃料を維持しやすいのも有利なポイント。

エントランスの集合玄関は、近年人気が高まっているオートロックにすることでセキュリティーを高めることができ、他物件との差別化もしやすくなります。

なお、一般的に賃貸マンション経営を行うには、容積率が200%以上の土地であることが望ましいと言えます。

用途地域が第一種中高層住居専用地域や近隣商業地等の場合は200%以上の容積率が指定されていることが多いですが、第一種低層住居専用地域では容積率が60~80%程度で指定されていることが多くなっています。

そのため、広い土地であっても第一種低層住居専用地域では、低層のアパート経営の方が向いています。

② サ高住

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、安否確認と生活相談のサービスを兼ね備えた高齢者向け住宅のことです。

サ高住は、第一種低層住居専用地域でも建築できる建物となっており、第一種低層住居専用地域の広い土地を効率的に利用できる土地活用となります。土地の広さとしては、敷地面積として300坪以上あることが望ましいです。

近年のサ高住は、訪問介護施設や通所介護施設といった介護保険サービスを利用できる施設が併設されており、老人ホームと区別がつきにくくなっています。

住居以外の介護保険サービスの施設も併設されることから、必然的に建物が大きくなり、広い土地が必要となってくるのです。

サ高住は広い土地を無駄なく活用できるだけでなく、建築費の補助金制度や、固定資産税及び不動産取得税の軽減措置がある点もメリット。

駅から離れた土地でも、バス停から徒歩5分圏内の立地であれば賃貸ニーズがあるため、「駅から離れた第一種低層住居専用地域の広い土地」におすすめです。

③ 開発型戸建て賃貸

第一種低層住居専用地域の広い土地では、開発型戸建て賃貸といった活用方法も考えられます。

開発型戸建て賃貸とは、敷地を戸建て分譲地のように区画で分割し、敷地内に新たに道路を作って区画割りした土地の上に戸建て賃貸住宅を建てる活用方法。

建築法規により、建物は1枚の土地に1棟しか建てることはできず、また、それぞれの土地が道路に接している必要があるため、広い土地を分割する際には、敷地内に道路を作る必要性が生じることが多いと言えます。この場合、土地の中に道路という収益を生まないデッドスペースを作ることにもなります。

しかしながら、広い土地を複数戸の戸建て賃貸に分割することで、相続人に遺産を分けやすくするというメリットもあります。

土地を分割せずに、所有権を割合で相続する共有名義という方法もあるにはありますが、土地を相続後、土地を使って何をするにも共有者の総意が必要になるため、後々のトラブルのもとになる可能性が高く、おすすめできません。

そのため、相続人が複数人おり、広い土地を子供たちに分割して残したい場合には、開発型戸建て賃貸も選択肢のひとつです。

④ 木3共

木3共(もくさんきょう)とは、木造3階建て共同住宅の略であり、簡単に言えば木造の3階建てアパートのことです。

木造で建てられることから、建築費を安く抑えることができるというメリットがあります。

木3共を建てるには、原則として建物の周囲に3m以上の空地を確保する必要があります。建物の周りに収益を生まない3m幅のデッドスペースが生じることから、敷地に余裕がないとできない土地活用と言えます。

ただし、アパートは戸数を増やすほど、それに比例して駐車場の面積も求められるため、木3共のアパートを建てることで部屋を縦に積めば、2階建てのアパートで横に並び戸数を増やすよりも駐車場面積を残しやすく、より多くの賃貸戸数を確保しやすくなるため、住居系の用途地域の広い土地を最大限に活用する方法として、有効な選択肢となります。

⑤ 医療モール

医療モールとは、診療所や歯医者、調剤薬局等を集めた施設のことです。

医療モールは、ベッドタウンにある駅近くの広い土地や、スーパー等の商業施設の近くにある広い土地に適しています。

商業繁華性があまり高くなく、一般的な店舗ではテナント(借主)が埋まらないような立地に向いています。

医療モールは、比較的に収益性が高い土地活用と言えますが、再現性は低く、広い土地で行う土地活用の方法としては、レアケースです。

⑥ コンビニエンスストア

郊外型のコンビニも、広い土地がないとできない土地活用です。

国道や幹線道路沿いの、いわゆる郊外型のコンビニエンスストアは、500坪以上もあるような広い土地に、広大な駐車場を備えた形態であることが一般的です。敷地面積の大半は駐車場であり、トラックもゆったり停められるのが特徴。

コンビニエンスストアの建物自体は、90坪程度の小さな建物を軽量鉄骨で建てることから、建築費を抑えることができます。

一方で、賃料単価はドラッグストアに次ぐ水準で高いです。建築費が安く、賃料単価が高いことから、高利回りが期待できる土地活用となりますが、出店に求められる条件は厳しく、再現性は低いと言えます。

交通量が多く、幅員が広い道路沿いで、500坪ほどの広い土地を所有されている場合は、コンビニの運営会社に連絡をしてみる価値はあります。

⑦ 郊外型ホームセンター

郊外型のホームセンターは、1,000坪以上あるような広大な土地が求められます。

また、建物についてもコンビニのように小型ではないため、大きな投資が必要です。

建物が大きいことから賃料収入も大きいのですが、投資額が高額になるため、撤退時のリスクも大きくなります。

仮に撤退した場合、建物が大き過ぎることから後継テナント(借主)を見つけにくく、建物を解体する費用も高額になるため、次の一手を打ちにくいデメリットがあります。

郊外型ホームセンターは、退去リスクを十分に考慮した上で始める必要があります。

⑧ ホテル

ホテル経営は、一般的に200室以上の部屋を確保できないと投資採算性が合わないとされています。200室以上の部屋を確保できる建物を建てるには、相応に広い土地が必要であるため、実質的に土地が広いことが前提の土地活用になります。

ホテルは地方都市の商業地に需要があります。

新型コロナウイルスによって外国人観光客が減ったことでホテル需要も減りましたが、外国人観光客が戻ってくれば、再びホテルの賃貸需要も強くなることが期待されます。

⑨ オフィスビル

オフィスビルは、ワンフロアあたりの専有面積が広い方が賃料単価も高くなる傾向があるため、広い土地の方が向いています。

ただし、昨今は地方都市では長らくオフィスの賃貸需要が減退気味です。

加えてリモートワークが普及したことから、東京でもオフィス需要が弱まり始めています。

⑩ 配送センター(物流センター)

配送センター(物流センター)とは、商品の入荷から出荷までのバックヤード業務を一括で行う施設で、商品が入荷してから注文が入るまでの間は、商品を保管する大規模倉庫としての役割も果たします。

インターネット通販が普及し、全国的に宅配サービスの需要が高まっているため、インターチェンジに近い立地で、広大な土地(3,000~5,000坪程度)をご所有されている場合は、配送センター(物流センター)による土地活用も視野に入ってきます。

なお、配送センター(物流センター)の建物用途は工場、もしくは倉庫に該当するため、工業系の用途地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)にしか建築することはできません。

広い土地の土地活用は、プロに相談することが第一歩!

大は小を兼ねると言うように、広い土地は狭い土地に比べると、できることがたくさんあります。5坪程度の狭い土地を持っていても、1台分の駐車場くらいしか活用方法がありませんが、500坪の広い土地を持っていれば、賃貸マンションをはじめ、オフィスビルやホテルなど、様々な選択肢が生まれます。

しかし、選択肢が多いということは、最適な答えを見つけることが難しいということでもあります。そのため、広い土地で土地活用をする場合、一度、プロに相談してみることが望ましいと言えます。

相談先としては、広い土地の活用実績が豊富なハウスメーカーがおすすめです。

ただし、一口に広い土地の有効活用といっても、用途地域や容積率、さらには相場家賃の価格帯によって、最適な建物構造は異なります。そのため、木造、鉄骨造、重量鉄骨造、RC造と、あらゆる構造体の建築ノウハウを持つハウスメーカーであれば安心できます。特に重量鉄骨やRC造の建築実績は、大型物件の建築を可能にする建物構造であるだけに重要です。

東建コーポレーションでは、重量鉄骨や鉄筋コンクリート造も対応可能であり、大規模物件の建築実績も豊富です。

広い土地を最大限に有効活用するご提案を得意としておりますので、お気軽にご相談頂けると幸いです。

まとめ 広い土地の活用方法についてのご相談は、

東建コーポレーションまでお声がけ下さい

以上、広い土地の活用方法について解説してきました。

まとめると、ご所有地が広い土地である場合、まず「土地の利用規制」と「立地」について確認し、土地活用の選択肢を絞り込みます。具体的には、「賃貸マンション経営」や「老人ホームへの1棟貸し」などがあります。

また、相当に広い土地であれば「郊外型ホームセンター」や「大規模倉庫」などの選択肢も出てきます。

広い土地は収益性の高い土地活用を実現させやすい反面、その選択肢の多さから、最適な土地活用を見つけるためには、プロに相談することが推奨されます。

東建コーポレーションでは、用途地域や容積率などの利用規制が異なる、たくさんの広い土地を使った土地活用のご提案実績があります。

広い土地で行う土地活用のご相談は、ぜひ、東建コーポレーションまで、お気軽にお問合せ下さい。

PAGE TOP

PAGE TOP